Familles

Les familles qui ont habité la maison

Famille Bodet

Quand on parle d’origines, on ne parle évidemment que des origines connues à ce jour. Si loin que l’on remonte, il y a bien entendu des ancêtres : je ne les ai pas encore trouvés, c’est tout !

C’est par les Bodet que Moquet a abouti dans la famille Nau. Encore faut-il s’entendre sur cette expression : il ne faut sûrement pas prendre « Moquet » comme un tout, car l’ensemble du bâtiment n’appartenait pas à la même famille à cette époque ; à celle des Constantin dans la première moitié du XIXe siècle, la maison était encore partagée entre au moins trois propriétaires. Mais bien avant, le nombre de personnes habitant à Moquet montre qu’il ne s’agissait probablement pas pour tous de journaliers, mais qu’il devait bien y avoir quelques propriétaires en titre. Qui plus est, le bâtiment n’était sans doute pas ce qu’il est aujourd’hui ; on peut superposer très exactement le Moquet du cadastre napoléonien (autour de 1840) et celui d’aujourd’hui (au petit pavillon près, qui date de la 2e moitié du XIXe siècle) ; mais avant ?

Un grand nombre de personnes cultivent des parcelles dans le village de Moquet, si l’on en croit le relevé d’arpentement de 1661.

Moquet s’est souvent transmis par les femmes, si bien que les patronymes changent au gré des générations : on aura affaire dans l’ordre à Bodet, Frichou, Constantin, Thomas et enfin Nau.

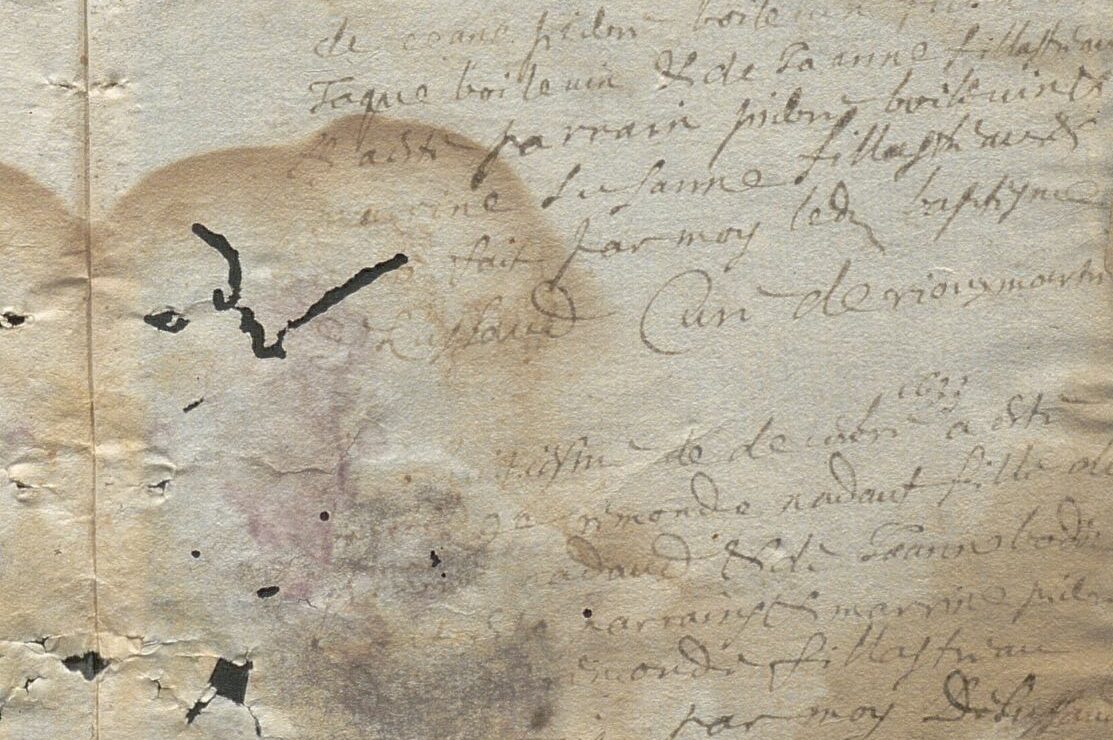

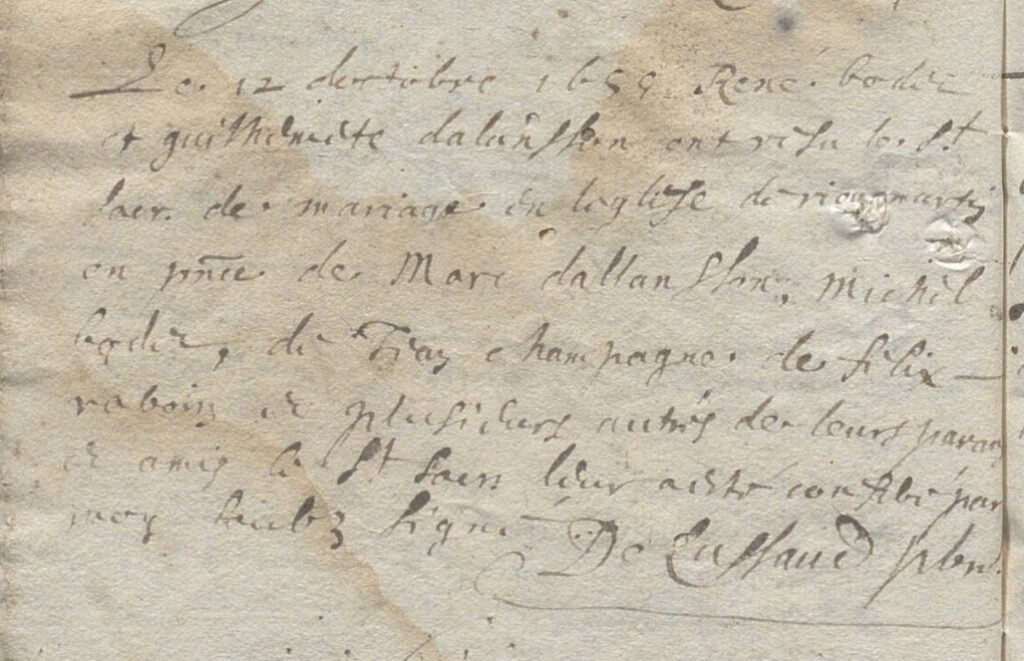

le 12 décembre 1655 René Bodet et Guilhemette Dalanson ont reçu le saint sacrement du mariage dans l’église de Rioux-Martin en présence de Marie Dallansson, Michel Bodet, de Jean Champagnge, de Félix Raboin, et plusieurs autres de leurs parents et amis, le saint sacrement leur a été conféré par moi sous signé De Lussaud prêtre (voir l’acte)

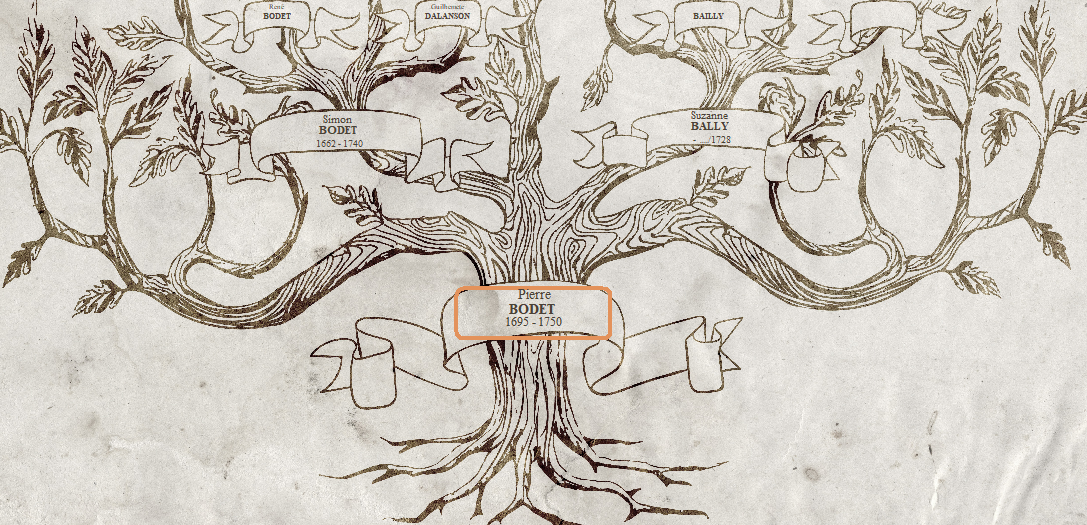

René Bodet a épousé le 12 décembre 1655 Guillemete Dalanson : c’est le couple le plus lointain que j’ai pu repérer. Aucune signature ne figure en bas de l’acte de mariage, excepté celle du curé : manifestement ni eux ni les témoins ne savent signer. Ils ont eu au moins quatre enfants dont un Simon (1662-1740) marié en 1691 à Suzanne Bailly, de Saint-Aigulin. Nous ne savons pas grand-chose de René et de Guillemete ni de leurs enfants, mais un acte conservé aux Archives montre qu’en 1719, Simon leur fils achète une pièce de terre, sans doute petite puisqu’elle ne coûte que trente livres, située à Moquet. Les vendeuses sont Marie Ravaud veuve de Nicolas Berger et Marie Dalanson, veuve également d’un Nicolas Berger, qui sont deux personnes différentes nécessairement, car on ne divorce pas à l’époque. Ces deux vendeuses sont probablement liées pour posséder ensemble le même terrain, mais il est impossible pour l’instant de connaître ce qui les réunit. Marie Dalanson est dite héritière de Michel Dalanson : là encore, le lien n’est pas indiqué, mais ces Dalanson sont présents à Moquet et, on l’a vu, la mère de Simon est une Dalanson.

Six enfants naquirent de l’union Simon Bodet x Suzanne Bailly : nous ne connaissons de descendance que pour trois d’entre eux, les trois autres sont manifestement décédés en bas-âge ou jeunes.

La dernière-née, Magdeleine, épouse François Grolier en 1728. Sur leur contrat de mariage, daté du 4 novembre 1728, on peut lire que Magdeleine habite alors Moquet et son mari chez Bariot, où naitront leurs sept enfants, dont au moins trois et probablement quatre sont morts en bas-âge. Sans aucun doute François Grolier était propriétaire à Bariot, car on retrouve nombre de leurs descendants dans ce village. On retrouve cependant Magdeleine chez Peuchaud après la mort de son mari, François Grolier : sans doute chez l’un de ses enfants qui s’y serait installé.

L’avant-dernier, François, épouse en 1737 Françoise Fillatreau et ils ont eu au moins deux enfants. J’ai unifié ici l’écriture de ce patronyme Fillatreau que l’on trouve, d’un acte à l’autre, orthographié Filliatreau, Filhastreau, au gré sans doute de l’humeur du curé ou de la prononciation des uns et des autres…

Pour visualiser ces filiations sur Genanet : c’est ici

Le deuxième enfant de Simon Bodet et Suzanne Bailly m’intéresse plus particulièrement car c’est un ancêtre direct : il s’agit de Pierre (1695-1750) qui épouse Andrée Fillatreau (1702-1771). Aucun lien de parenté n’a encore été trouvé avec Françoise Fillatreau, la femme de François et donc la belle-sœur de Pierre, mais il serait curieux qu’il n’y en ait pas ; il arrivait souvent en effet que deux frères épousent deux sœurs, ce qui arrangeait les choses côté patrimoine… Pierre Bodet et Andrée Fillatreau habitent Moquet et ont huit enfants (dont quatre prénommés Jean). Le second meurt à six semaines, le sixième ne vit que dix jours, et les deux deniers, jumeaux, une semaine seulement. Cette comptabilité macabre est malheureusement constante à cette époque et plus tard encore et elle rythmait sans aucun doute la vie de nos ancêtres.

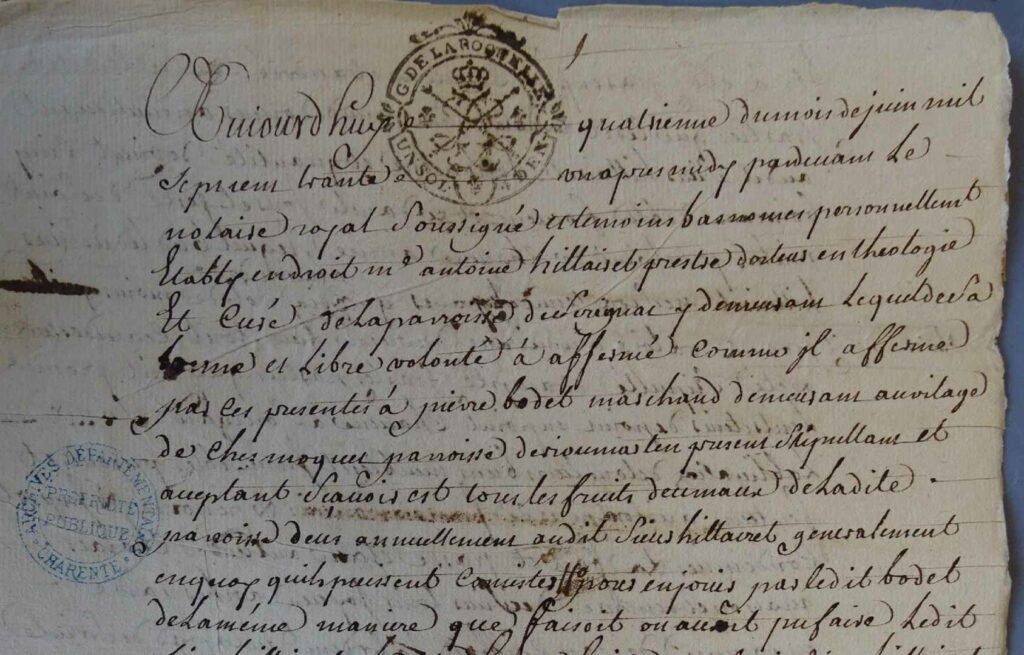

Pierre, qui ne sait pas signer, est mentionné comme laboureur à la naissance de ses jumeaux en 1741. Mais il est aussi mentionné comme marchand tant en 1731 dans un acte avec Antoine Hillairet que dans un acte d’arrentement en 1747 avec Magdeleine Grain de St Marsault, propriétaire de la Feuilleterie. Le terme « laboureur » désigne aussi bien des paysans pauvres (souvent désignés comme « laboureur à bras ») que d’autres bien plus aisés. Et ce devait être le cas de Pierre s’il est également marchand. En 1731 donc, il passe un contrat de ferme avec Antoine Hillairet, curé de Sérignac : il s’agit en fait pour Pierre Bodet de disposer des « fruits décimaux », c’est-à-dire des revenus de la dime due au curé, contre 500 livres annuelles, ce qui n’est pas rien. Cet Antoine Hillairet, natif de Sérignac, était le fils d’un notaire et procureur fiscal de la principauté de Chalais : sans doute avait-il par ailleurs assez de revenus pour mettre ainsi ses revenus de dîme en fermage, ce qui le dispensait d’ailleurs de se préoccuper de la collecte…

Parmi les enfants de Pierre Bodet et André Fillatreau, deux retiennent notre attention : « Jean l’aîné » (1720-1788), mon ancêtre direct, marchand, et « Jean le jeune » (1727-après 1790). L’aîné va rester à Moquet, le jeune ira s’établir chez Têtaud. Mais notons auparavant que dans les actes notariés entre Andrée Fillatreau et ses deux enfants, Jean l’aîné et Jean le jeune, leur frère François né en 1730 n’est jamais mentionné : peut-être est-il déjà décédé ? Leur sœur, Suzanne, née vers 1732 non plus : elle s’est mariée en 1752 avec un autre Jean Bodet, lui aussi marchand ; il est de la Genétouze indique l’acte de mariage, et ils sont manifestement installés à La Genétouze puisque leurs enfants y naissent ; ce Jean Bodet décède cependant à Rioux-Martin, en 1790, et Suzanne en 1807 aux Fouilloux. Sans doute avait-elle été dotée et avait-elle déjà hérité de son père et du coup, désintéressée de la suite, n’a-t-elle plus à figurer dans ces actes.

Aujourd’hui quatrième du mois de juin mil sept cent trente et un après midi pardevant le notaire royal soussigné et témoins bas nommés personnellement établi en droit maître Antoine Hillairet prêtre docteur en théologie et curé de la paroisse de Sérignac y demeurant lequel de sa bonne et libre volonté a affermé comme il afferme par les présentes à Pierre Bodet marchand demeurant au village de chez Moquet paroisse de Rioux-Martin présent stipulant et acceptant savoir et tous les fruits décimaux de la dite paroisse dus annuellement audit sieur Hillairet…

Pierre Bodet, le petit fils de René, aura donc eu huit enfants avec sa femme Andrée Fillatreau, mais trois seulement feront souche : ainsi en allait-il de la démographie à l’époque !

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

Les deux sont les enfants de Pierre Bodet et Andrée Fillatreau, et leur père est décédé en 1750 ; leur mère quant à elle survivra vingt et un an à son mari1. On notera ici qu’au décès de leur père, Jean l’aîné sait signer et non son frère, Jean le jeune.

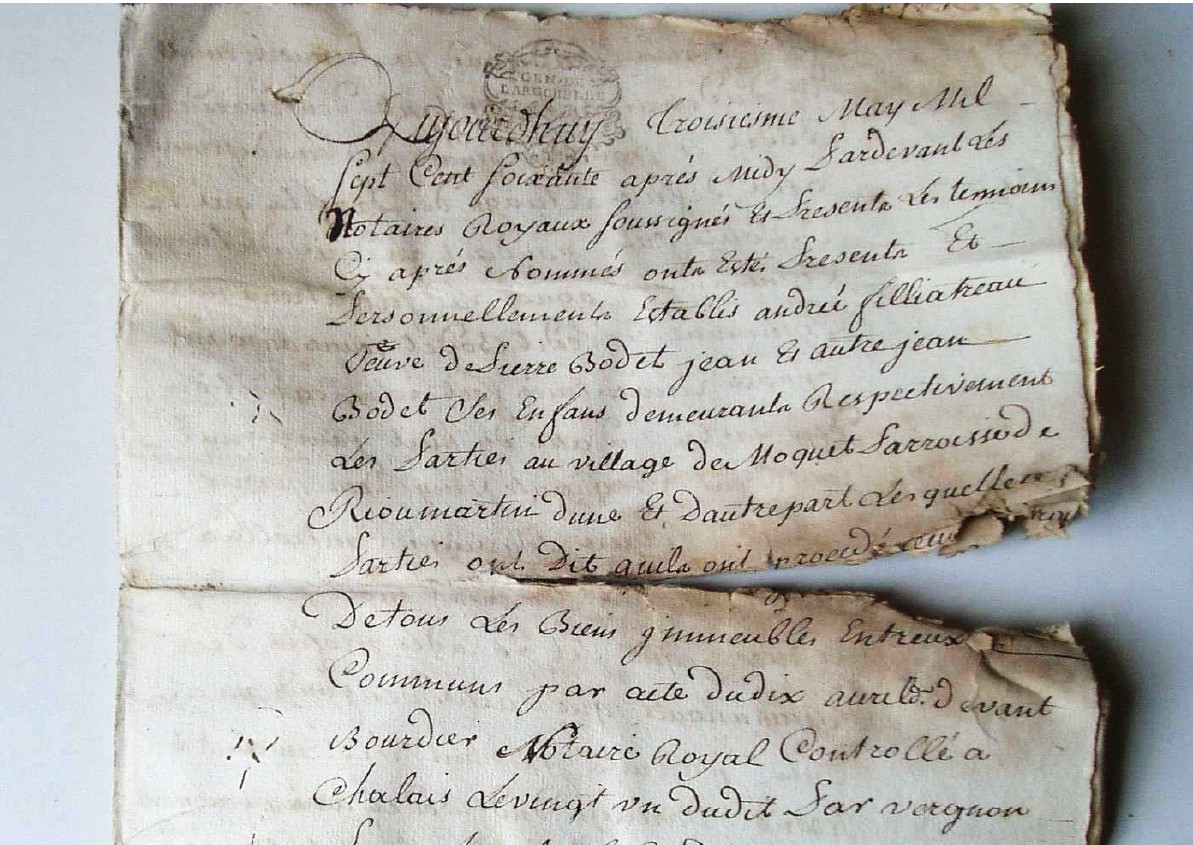

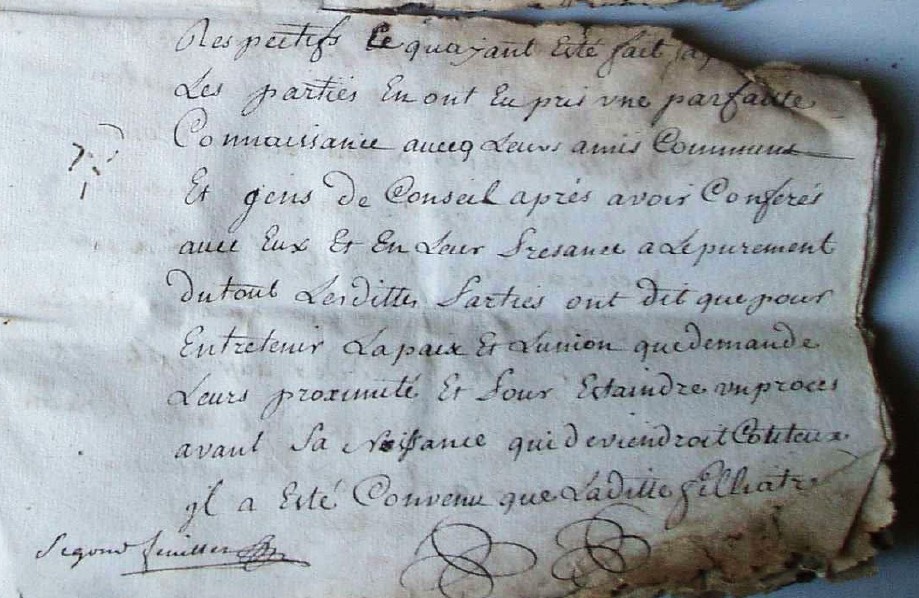

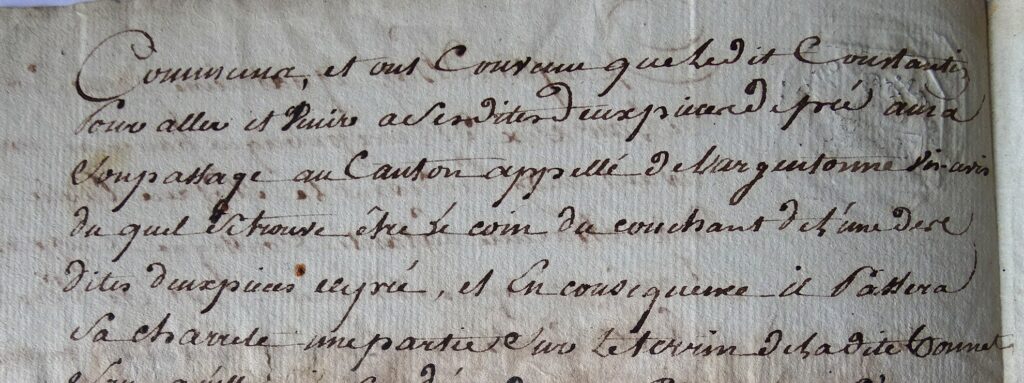

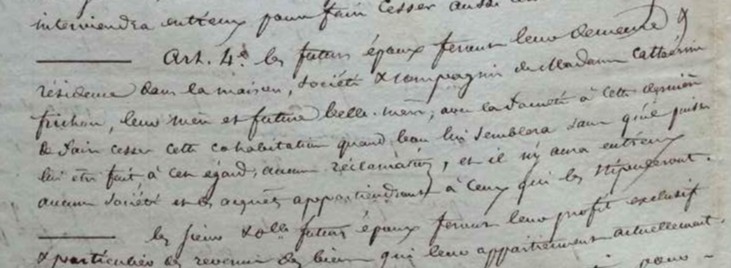

Le 3 mai 1760, Jean le jeune et sa mère Andrée Fillatreau cèdent à Jean l’aîné l’ensemble du mobilier de Moquet venant de leur père (photo d’en-tête), à la suite d’un acte du 10 avril précédent concernant cette fois le partage de l’immobilier. Malheureusement ce dernier acte concernant l’immobilier n’a pu être retrouvé, les Archives départementales n’ayant rien avant l’année 1770 pour ce notaire. L’acte du 3 mai 1760, concernant le mobilier, a été conservé dans les papiers de Moquet. Notons que les « meubles » concernent surtout les réserves de « bois marrin », « bois chaigne », récoltes, cheptel et créances diverses. Jean l’aîné doit s’acquitter d’une somme de 1 100 livres2, ce qui pour l’époque était probablement très important. Ça n’a pas dû très bien se passer, car Jean l’aîné qui s’est marié deux fois revendique manifestement d’avoir pour l’essentiel contribué aux revenus et donc à la masse à partager, alors que sa mère estime que c’est surtout le bien de son mari qui a permis de produire des richesses : « contestations à cause de la société tacite d’entre le dit Bodet aîné et feue Jeanne Chadefaud sa première femme et […]la société tacite d’entre le dit Bodet et Françoise Brunet sa seconde femme afin de faire le triage des profits qui se sont faits pendant la durée de chaque communauté, à quoi la dite Fillatreau mère commune et le dit Bodet jeune auraient opposé l’inventaire fait à la réquisition des parties en date du 8 janvier 1755 […] et encore que s’il y a eu des profits de communauté que parties des fonds qui les ont produits pendant les premier et second mariages du dit Bodet aîné proviennent la majeure partie de l’argent monnayé qui existait lors et au temps du décès du dit feu Pierre Bodet leur père commun et de ce qui s’était gagné dans l’intervalle du décès de la première femme du dit Bodet aîné et de son second mariage avec la dite Brunet ». L’expression est peut-être compliquée, mais on voit bien le désaccord !

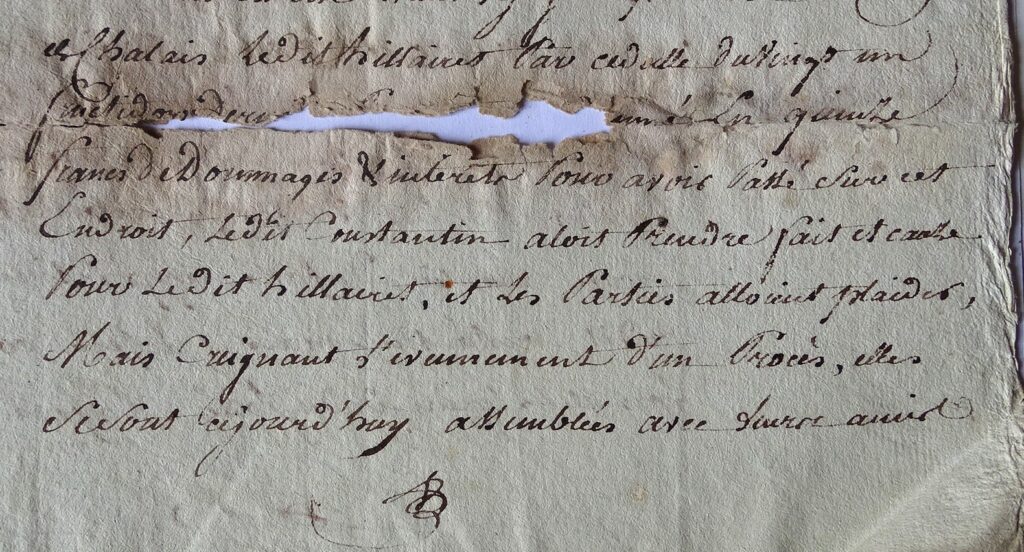

On peut lire dans la suite de cet acte l’importance de l’entourage et le souci de calmer à temps les conflits entre personnes qui vivent dans une grande proximité, voire promiscuité, dans les mêmes habitations : l’acte en vient en effet « à la fixation des droits respectifs […] les parties en ont pris une parfaite connaissance avec leurs amis communs et gens de conseil après avoir conféré avec eux et en leur présence à l’épurement du tout, lesdites parties ont dit que pour entretenir la paix et l’union que demande leur proximité et pour éteindre un procès avant sa naissance qui deviendrait coûteux il a été convenu que… » (photo ci-dessus).

Ambiance…

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

Famille Frichou

Nous n’avons rien de certain sur les origines de la famille Frichou. Nous savons seulement que vers 1654, Jacques Frichou épouse Clotilde de Turnia Hamilton. Cette dernière est la fille de James de Turnia Hamilton, né vers 1580 en Ecosse et décédé vers 1656. Il est pasteur et il est venu en France, d’abord à Ozillac près de Montendre où il épouse en 1615 Déborah Pillet. Les lettres patentes qu’il se fit faire par le roi d’Angleterre de l’époque, par l’intermédiaire d’un cousin présent à la cour, en donnent la généalogie.

J’ai pu accéder à une étude d’Yves Delagénière, lointain descendant de Bernard, le frère de mon ancêtre Pierre Frichou. Il indique ceci : « Les Frichou assurent que leurs origines sont écossaises, comme celles des Hamilton auxquels ils se sont alliés. Après consultation de la Société Royale d’Édimbourg, l’exactitude de la généalogie produite par J. Hamilton, le pasteur protestant venu en France vers 1600, est confirmée [au moins jusqu’à la 4ème génération, ce qui précède est moins certain]. Les orthographes y sont très fantaisistes… mais celui-ci a bien sa place dans la branche cadette des Hamilton. Par contre, il n’y aurait aucune trace de Frichou ni Freschow en Ecosse ».

D’après Raymond Picquot, qui a beaucoup étudié la famille Frichou, cette dernière aurait pu résider aux environs de Chalais, et le jeune couple Jacques Frichou et Clotilde Hamilton est venu s’installer à Rioux-Martin dans ce qui s’est appelé depuis le hameau des Ecossais. On trouve d’ailleurs trace de plusieurs Frichou dans le registre protestant de Chalais, en tout cas pour la partie encore conservée aux Archives départementales de la Charente qui couvre les années 1666 à 1776.

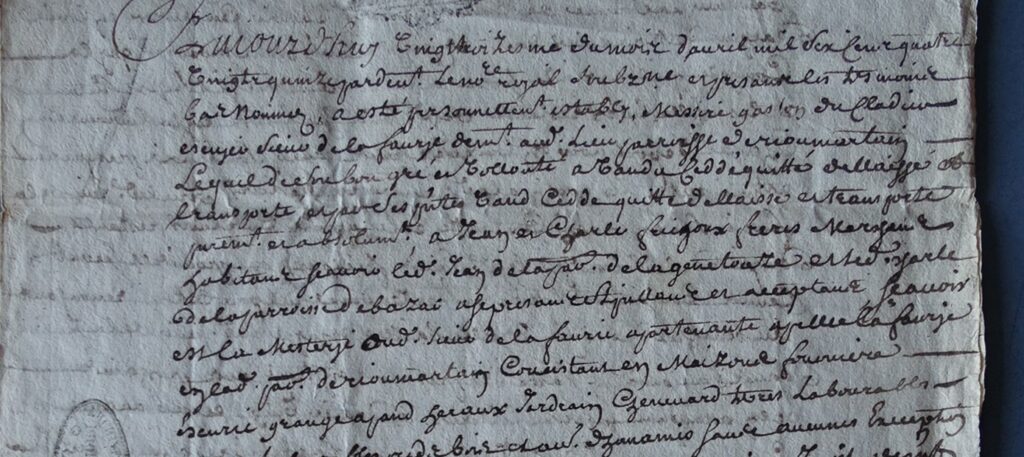

En 1695, deux enfants de Jacques Frichou et Clotilde Hamilton, Jean et Charles, achètent la Faurie (ou au moins une partie) à Messire Gaston du Cladier écuyer sieur de la Faurie : « Jean et Charles Frichoux, frères marchands habitants savoir ledit Jean de la paroisse de la Genétouze et ledit Charles de la paroisse de Bazac ». Ils achètent « la métairie audit sieur de la Faurie appartements appelés la Faurie en ladite paroisse de Rioux Martin consistant en maisons, fournière, écurie, grange, apaud, héraux, jardin chénevard, terres labourables et non labourables, prés, bois et autres domaines sans aucune exception ni réserves ». La vente se fait au prix de 2 600 livres « de laquelle ils en ont payé comptant audit sieur vendeur la somme de onze cents livres, savoir cent livres en louis d’argent de trois livres douze sols pièce et aut bonne monnaie qui la compose qu’il a prinze serrée et emboursée, dont il s’en est contenté et les mille livres restantes desdites onze cents livres en la livrance d’un cheval de poil noir en tous ses crins avec son harnais presque neuf estimé entre les parties à ladite somme de mille livres, dont les sieurs de la Faurie s’en est aussi contenté et les quinze cents livres restantes du prix de ladite vente les dits sieurs Frichou ont promis et seront tenus conjointement, solidairement […]» de payer dans les trois ans.

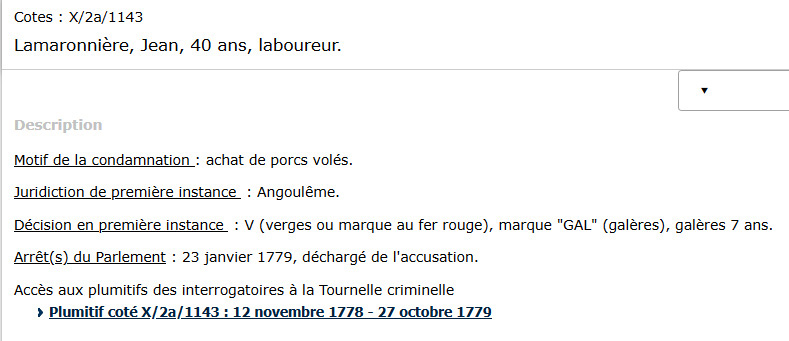

Charles Frichou décède en 1702, laissant plusieurs enfants mineurs dont la tutelle est d’abord exercée par son frère Jean puis par sa fille aînée Marie. Un jugement de 1714 intenté par un certain nombre de créanciers contre les ayants-droits de Charles montre que ce dernier avait laissé quelques milliers de livres de dettes…

La famille Frichou était manifestement elle aussi protestante, membre de la « RPR » (Religion Prétendue Réformée) comme le disaient les catholiques… Les nombreuses mentions de cette famille dans les registres protestants de Chalais, évoquées plus haut, en témoignent même s’il n’est pas toujours possible de faire le lien avec la branche dont il s’agit ici. Lorsque Pierre Frichou dit Dufort, un petit-fils de celui qui a acheté la Faurie, s’est converti au catholicisme, ses deux tantes célibataires l’ont déshérité pour cette raison(pour en savoir plus). Dans les souvenirs de sa grand-mère qu’elle relate, Anne Marie Froin indique que cette famille était une famille catholique émigrée d’Angleterre, pays devenu protestant. Ce n’est manifestement pas le cas. Sans doute ma trisaïeule, Marie Thomas, à l’origine du récit d’Anne-Marie, préférait-elle les savoir catholiques persécutés ?…

Anne Marie Froin fait état également d’une activité de tisserand à Moquet, les Frichou y ayant développé cette industrie. Cela reste à établir, car si Pierre Frichou a bien épousé une Marie Bodet de Moquet, ils ont ensuite habité à La Morine, à La Genétouze où est d’ailleurs décédée Marie Bodet. Moquet est plus la maison des Bodet puis des Constantin que des Frichou, comme il est dit plus haut.

Il n’en reste pas moins que le lien entre les Frichou et Rioux-Martin est plus ancien et plus large que le mariage de Pierre Frichou et de Marie Bodet. On a déjà noté l’achat de la propriété de La Faurie en 1695 par les deux frères Charles et Jean Frichou, petits fils du pasteur James Hamilton. On trouve sur l’acte de baptême en 1737 à Rioux-Martin d’un certain Pierre Duché la signature d’un Pierre Frichou, parrain, et d’un autre Frichou. Ce doit être probablement celle de Pierre, fils de Jean et neveu de Charles, époux de Jeanne Broussard, ainsi que celle de son fils, Pierre également et époux de Marie Thérèse Moure. Quant à La Faurie, elle n’a jamais quitté la famille. Bernard Frichou (1752-1836), notaire à la Genétouze, frère aîné de mon ancêtre Pierre (époux Bodet), possédait une partie importante de cette propriété. Sa fille, Marie Thérèse épousera son cousin germain François Ribéreau Lestang, né à Rioux-Martin ; la fille de ces derniers épousera Jean Joseph Lajeunie, dont une fille épousera Jean Champagne, notaire à Rioux-Martin et très longtemps maire de la commune ; une autre fille épousera Edouard Warin (1837-1941), architecte du diocèse d’Angoulême et qui a construit l’actuel clocher de l’église1. C’est un de ses descendants qui habite toujours la maison de la Faurie.

La sœur de Bernard et de Pierre, Marie Thérèse (1759-1800), épouse en 1781 Jean Ribéreau Lestang. Jean est le fils de Jean Ribéreau, notaire, juge civil et criminel de Cressac. L’acte de mariage indique que les bans ont été publiés bien entendu à La Génétouze dont est originaire la mariée, mais aussi à Boscamnant et à St Félix, ce qui donne une indication sans doute des demeures du côté du marié. Sont notamment présents au mariage Jacques Philippe Frichou de la Maurine, avocat au Parlement, conseiller et procureur du Roy à l’élection de Barbezieux : c’est le frère aîné de la mariée ; François Lafaye, avocat au Parlement ; Jean Gabriel Moure, escuyer, garde du Roy et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis : c’est l’oncle de la mariée ; Jacques Philippe Moure, major d’infanterie, autre oncle. Le couple s’installe à Rioux-Martin où naissent leurs quatre enfants, et ils habitent probablement à la Faurie ; c’est là en tout cas que l’on trouvera leur descendance.

On voit donc que la famille Frichou nourrit de nombreux liens avec Rioux-Martin et qu’il n’est pas étonnant que Pierre Frichou ait épousé Marie Bodet. Notons cependant que si pour moi ce couple est important puisque j’en descends directement, il n’a pas vécu à Moquet mais à la propriété de la Morine, à La Genétouze. Notons également que Marie Bodet est décédée en 1803 à trente-trois ans, après avoir eu dix enfants. Pierre Frichou se remariera quatre ans plus tard avec Marie Condemine, le 9 février 1807, mais cette dernière décèdera une quinzaine de jours plus tard, le 25 février ! Pierre se remariera une troisième fois cinq ans plus tard en 1812 avec Marie Régnier et ils auront deux enfants : Marie Nancy et Jean Auguste. La famille Legendre à Saint Aigulin descend de ce dernier. Pierre Frichou est propriétaire agriculteur et ne fait pas vraiment partie des pauvres : lors du partage faisant suite à son décès en 1844, outre douze cent francs de mobilier, une obligation de deux mille six-cents six francs et quelques créances plus ou moins fragiles, ses biens consistent dans plusieurs immeubles dans la commune de Galgon (Gironde), une propriété à Bernier, Saint Aigulin, et comportant des terres à Médillac et à la Genétouze, le domaine de Beaulieu à Parcoul avec les bâtiments et terres et la métairie de la Pinière qui en dépendent.

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

- On trouvera une étude très détaillée sur Edouard Warin et ses réalisations sur le blog de Claude Peynaud ↩︎

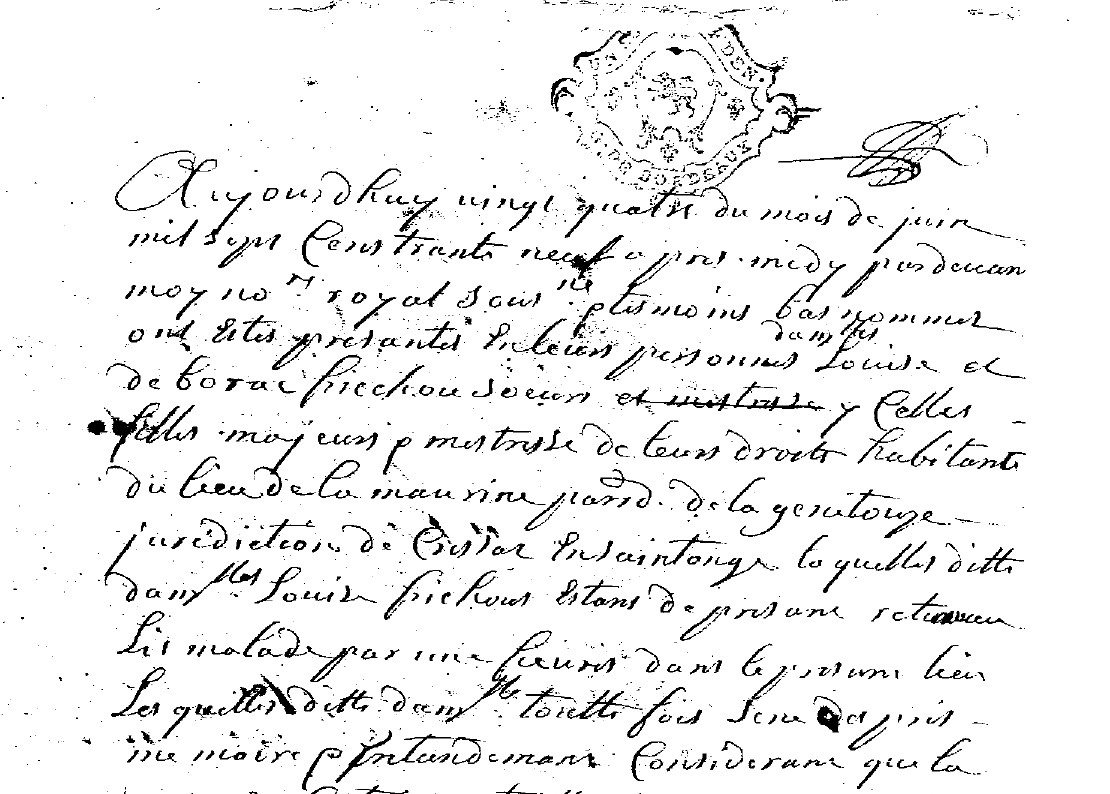

Le 24 juin 1739, Louise et Déborah Frichou, décédées sans postérité, rédigent leur testament, dans lequel elles semblent déshériter Pierre leur neveu passé au catholicisme en faveur de Jean resté fidèle au protestantisme.

Clotilde Hamilton, ma très lointaine ancêtre, est la fille du pasteur John Hamilton venu en France et nommé en 1604 « prédicateur saint évangile » à Montendre et à Ozillac en Saintonge, épouse vers 1654 Jean Frichou, probablement de Chalais, protestant lui aussi. Leur fils Jean est celui-là même qui a acheté avec son frère Charles la propriété de La Faurie à Rioux-Martin (en savoir plus). Il épouse une cousine germaine, Marie Viault, et ils auront ensemble cinq enfants, dont Pierre Frichou, sieur de la Morine (1682-1744) qui est le seul à avoir eu une descendance. Notre pasteur John Hamilton est donc le trisaïeul des enfants de Pierre et durant ces cinq générations, on reste dans le milieu protestant : on y restreint les alliances, on y trouve les témoins de baptême et de mariage, en tout cas dans les actes que l’on a pu retrouver.

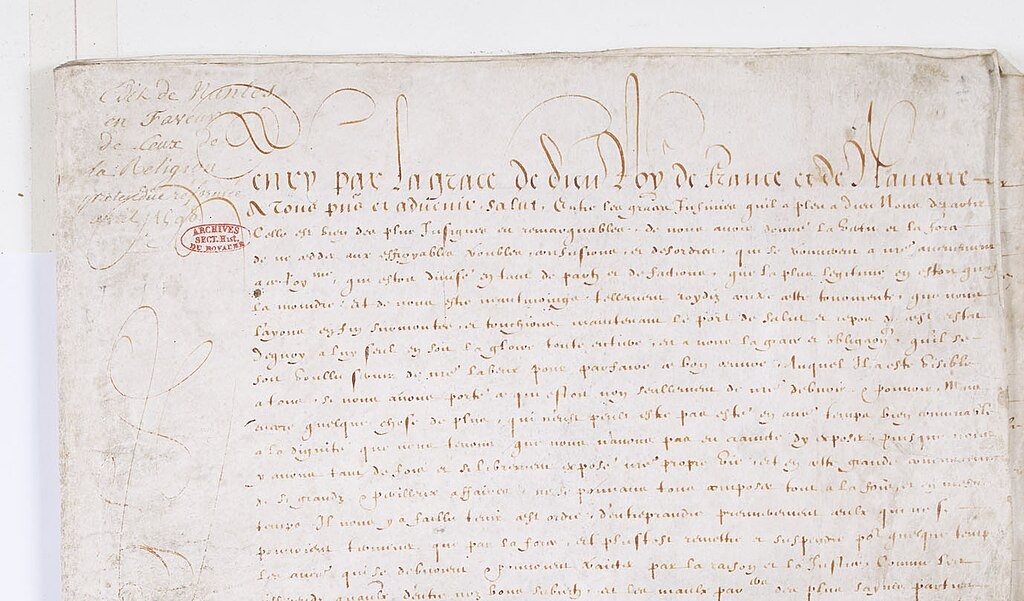

Pour mémoire, l’édit de Nantes autorisant le protestantisme en France date de 1598 c’est-à-dire avant la nomination de notre pasteur John Hamilton. Cet édit a subi bien des restrictions : sous Louis XIII à la suite du siège de La Rochelle (1627-1628), puis sous Louis XIV instaurant une politique de conversion des protestants à partir de1661 qui culmine avec la révocation de l’édit de Nantes en 1685. C’est donc dans cette ambiance assurément très délicate pour les protestants qu’ont vécu les Frichou et leurs alliés et amis protestants. Notons cependant qu’ils ne vivaient pas pour autant dans la clandestinité : ils appartenaient manifestement à un milieu privilégié qui comptait dans ses rangs des magistrats, des notaires, des médecins, etc.

Mais comme dans toutes les familles, il y a des accidents… et un fils de notre Pierre Frichou la Morine : Pierre dit du Fort de la Tude, se convertit pour épouser une catholique, Marie Thérèse Moure ! L’époque était un peu plus apaisée à cet égard, mais quand même… D’autant que les enfants devaient être élevés dans le culte catholique. Ce n’est certes pas une mésalliance : sa femme s’appelle Marie-Thérèse Moure, elle est la fille d’un juge sénéchal de Montlieu et d’une lointaine descendance de Montaigne (voir sur la généalogie).

Raymond Picquot est un lointain descendant de Pierre Frichou et de Marie Bodet (voir sa place dans la généalogie) ; il a effectué une étude fouillée de la famille Frichou qui fait encore référence pour qui s’intéresse à cette famille. Il note ceci : « La fidélité à la religion réformée, manifestée par Jean [le frère du Pierre qui s’est converti], eut une récompense qui marqua combien le changement d’orientation de son frère, dans le sens catholique, fut pénible à ceux de la génération précédente. Le 24 juin 1739 en effet, Louise et Déborah Frichou, toutes deux sœurs de Pierre Frichou de la Maurine, ardentes calvinistes, léguaient par testament devant Me Moreau, notaire à la Roche, tous leurs biens à leur neveu Jean Frichou resté protestant, déshéritant Pierre Frichou du Fort qui avait fait un mariage catholique et dont les enfants étaient élevés dans la religion romaine ».

testament de Louise et Debora Frichou

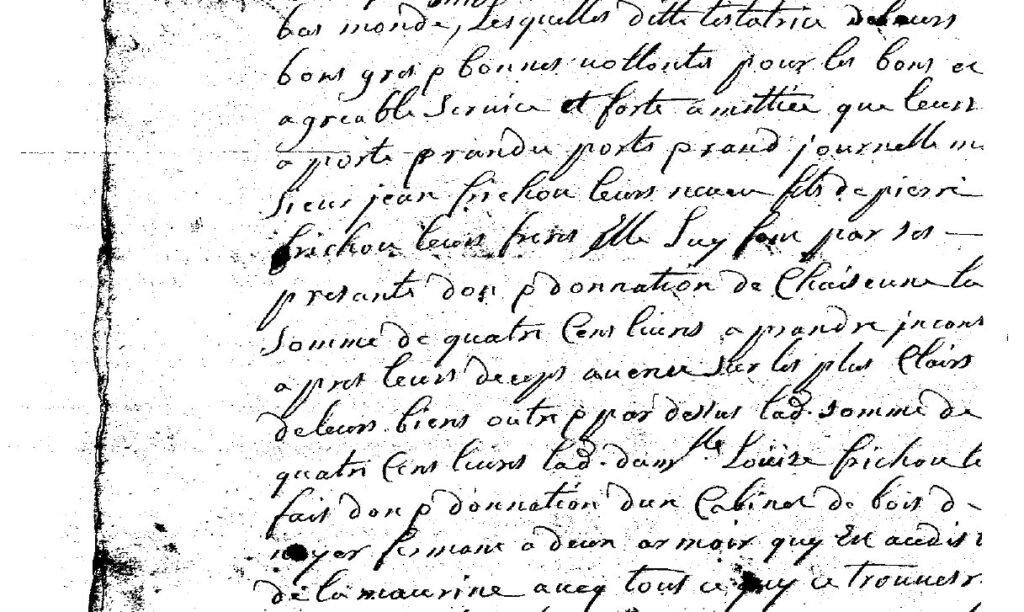

Pierre Frichou de la Morine avait en effet deux sœurs, décédées sans descendance, qui habitaient elles aussi la Morine (on trouve les deux orthographes, la Morine et la Maurine : c’est sous cette dernière orthographe que ce lieu-dit de la Genétouze existe aujourd’hui). Ce testament ne dit pas qu’elles déshéritent qui que ce soit, qui plus est à cause d’une abjuration… mais il ne cite que Jean (resté protestant) et indique que « pour les bons et agréables services et forte amitié que leur a porté et rendu, porte et rend journellement sieur Jean Frichou leur neveu, fils de Pierre Frichou leur frère, elles lui font par ces présentes don et donation de chacune la somme de quatre cents livres […] plus un cabinet de bois de noyer fermant à deux armoires qui est à ce dit lieu de la maurine avec tout ce qui se trouvera dans y celui ».

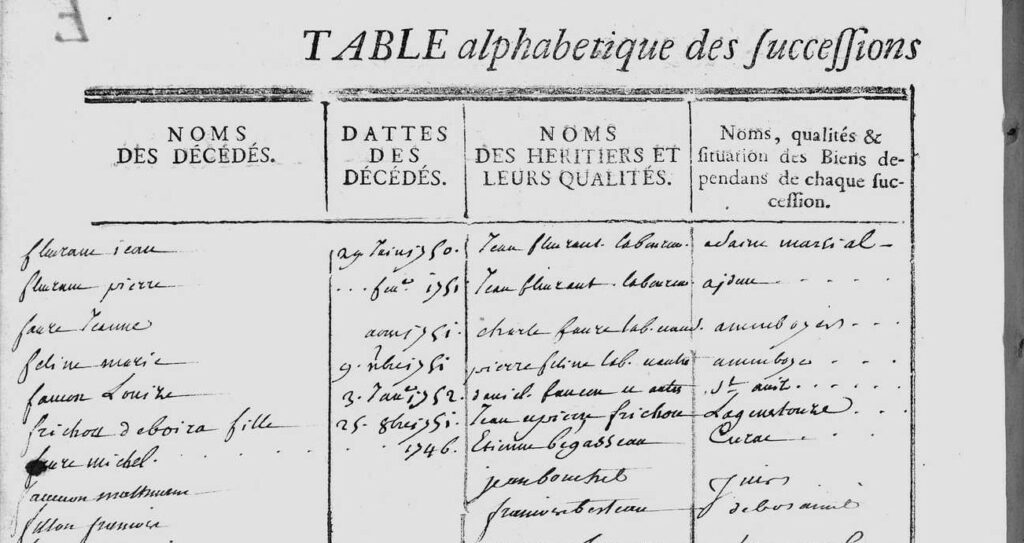

Mais ce testament stipule ensuite que « de tous leurs autres biens non donnés ni légués elles ont les dites testatrices institué et instituent leurs héritiers universels ceux qui de droit et de coutume le doivent être qui se trouveront après leurs décès ». Autrement dit, elles ont favorisé leur neveu Jean mais pour le reste elles en sont restées à ce que le droit et la coutume prévoyaient. D’ailleurs, sur la table des successions dressées par l’administration du contrôle des actes des notaires, on trouve comme héritier de Deborah et Jean et Pierre Frichou.

Sans doute Raymond Picquot se faisait-il l’interprète tardif de la condamnation familiale d’une abjuration, celle de Pierre Frichou, qui avait grandement déplu à de nombreux membres de la famille, mais on ne peut pas dire à proprement parler, me semble-t-il, que ces deux sœurs aient déshérité leur neveu devenu catholique.

D’ailleurs, ces deux familles : l’une restée protestante, l’autre devenue catholique, n’habitaient pas loin les unes des autres et les relations sont restées constantes. Une petite fille de ce Jean resté protestant épouse d’ailleurs en 1823 un fils de Pierre Frichou et Marie Bodet, un descendant donc du catholique…

illustration d’en-tête : l’Edit de Nantes – Archives Nationales AE/II/763

Famille Constantin

La famille Constantin, qui compte beaucoup de marchands et de maréchaux ferrants avant d’inclure un médecin et des vétérinaires, est originaire de Sainte-Souline, depuis au moins 7 générations : Le plus ancien Constantin dont la trace a pu être retrouvée pour l’instant nait vers 1606 dans cette paroisse, dans laquelle il meurt en 1683, soit à 77 ans : ce devait être un âge tout à fait respectable à cette époque. Il existe encore une maison, transformée en gite rural, appelée « la maison du Père Constantin » dans le hameau de Broue : on peut supposer qu’elle appartenait à une branche de cette famille. Son fils Pierre est noté comme marchand, et le fils de ce dernier, Bernard (1660-1720) est maréchal au village de Broue, toujours à Sainte-Souline. Vient ensuite, aîné de trois enfants, Pierre (1685-1767), lui aussi maréchal à Broue et qui aura avec Catherine Boucherie huit enfants : d’abord six filles, puis deux garçons. Leur avant-dernier, Pierre (1726-1801) continuera le métier de maréchal à Broue. Marié à Marie Musset, ils auront eux aussi huit enfants.

Sur ces huit enfants, seuls quatre se marieront. L’aîné, Pierre (1751-1819) est mon ancêtre direct : il épouse en 1782 Catherine Ribéreau, et leur contrat de mariage stipule que le nouveau ménage s’installera à Broue chez les parents de Pierre, et qu’en cas de séparation c’est à Pierre que reviendra le domaine de Broue. Mais en cette fin de XVIII° siècle, la famille Constantin se rapproche de Rioux-Martin.

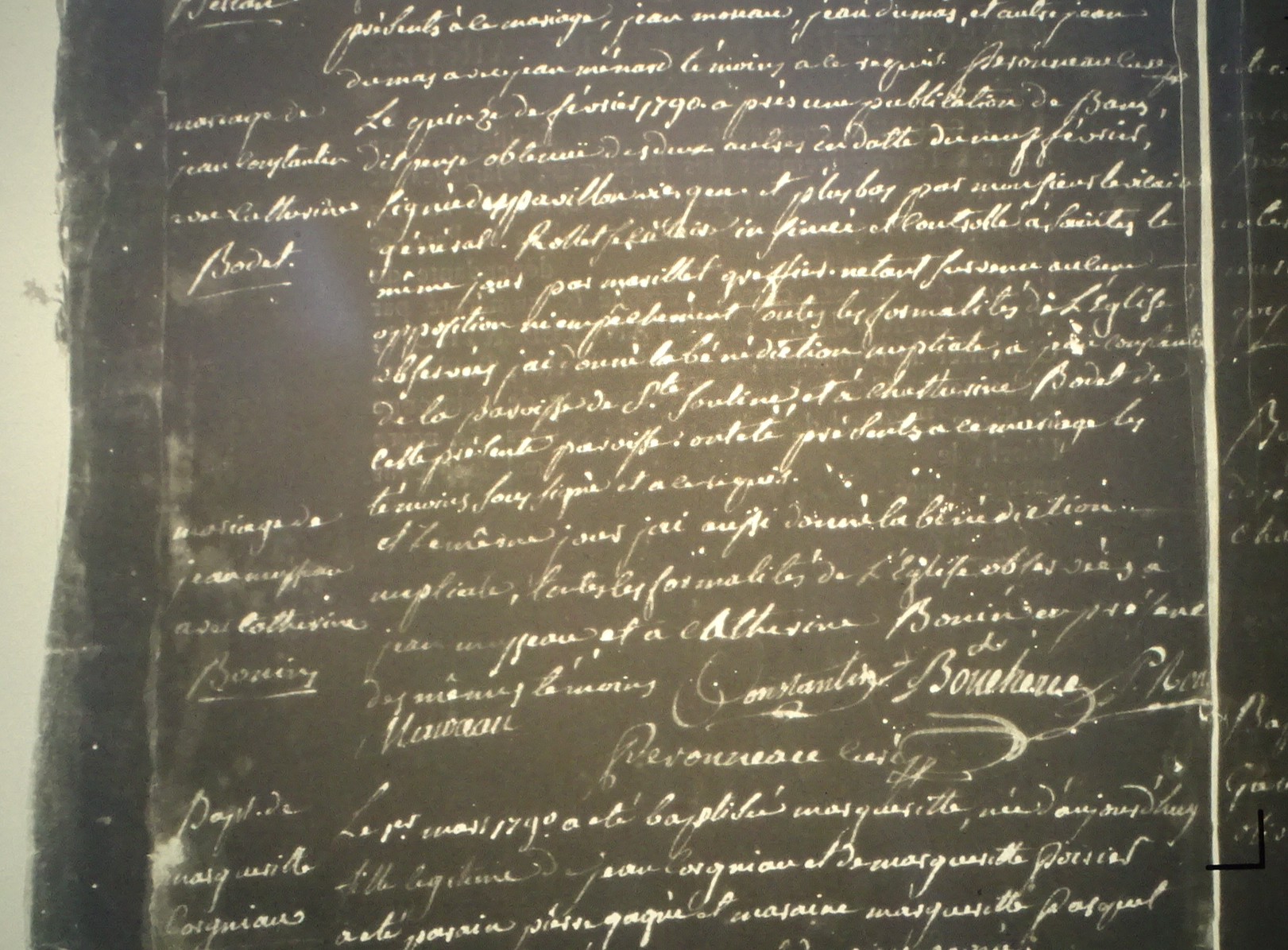

Pour quelle raison cette migration à une vingtaine de kilomètres ? On ne le sait pas. Mais les liens vont être nombreux et multiformes. En 1783, Marie, la sœur de Pierre, va épouser Jean Eutrope Boistard de la Belle-Eau à Rioux-Martin[1]. Un frère de Jean Eutrope, Thomas Boistard, avait épousé dix ans plus tôt en 1774 une Catherine Papillaud dont la mère Françoise Brunet, d’abord mariée à Jean Papillaud, épousera en secondes noces Jean Bodet l’aîné, veuf lui-même de Jeanne Chadefaud. Ce couple Jean Bodet l’aîné et Françoise Brunet, mes ancêtres directs sur cette branche, ont eu plusieurs enfants, qui se trouvent donc être demi-frères ou demi-sœurs de Catherine Papillaud qui par son mariage avec Thomas Boistard se trouve être la belle-sœur de Jean Eutrope qui vient d’épouser Marie Constantin. Pourquoi cette digression ? Tout simplement parce qu’en février 1790, Jean Constantin, frère du Pierre qui a épousé Catherine Ribéreau et de Marie qui a épousé Jean Eutrope Boistard, Jean donc se marie à Catherine Bodet, fille de Jean l‘aîné et de Françoise Brunet et demi-sœur de Thomas Boistard dont nous venons de parler. Pour dire la même chose mais vue du côté Boistard, Thomas épouse Catherine Papillaud, demi-sœur de Catherine Bodet, et le frère de Thomas : Jean Eutrope, épouse Marie Constantin la sœur de Jean Constantin qui a épousé Catherine Bodet. Jean Constantin quitte donc Broue à Sainte Souline pour s’installer comme vétérinaire à Moquet.

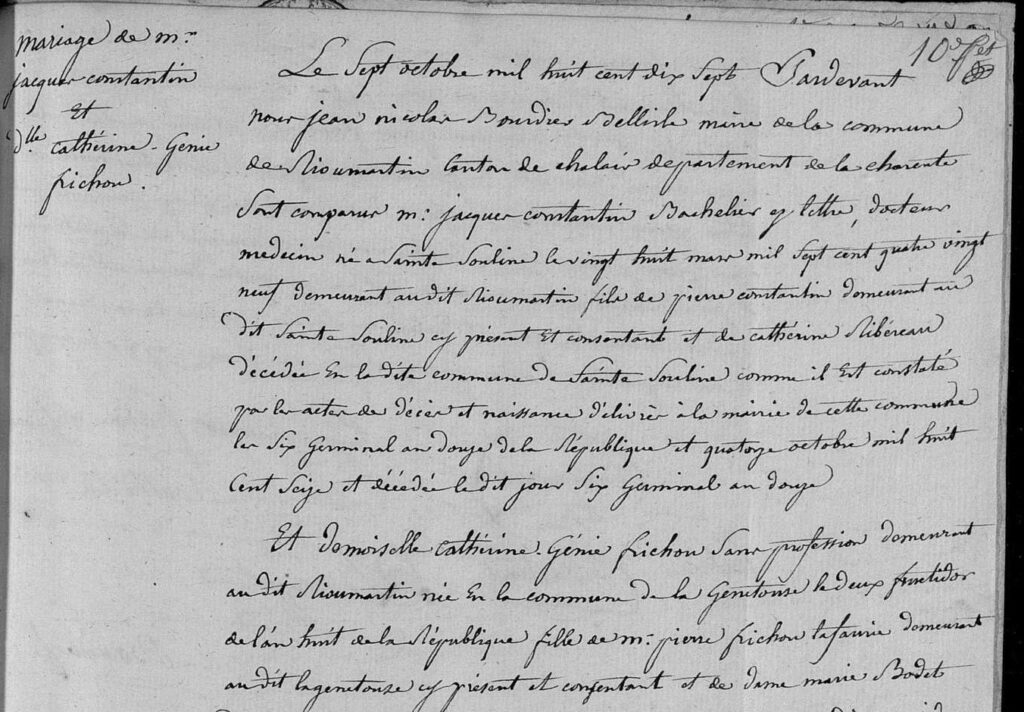

Nous n’en avons pas fini avec ces alliances, mais revenons au couple Pierre Constantin-Catherine Ribéreau. Ils auront dix enfants tous nés à Sainte-Souline et probablement tous au village de Broue. Pierre et Marguerite, les deux aînés, vont se marier et s’établir dans la commune voisine de Passirac. Le troisième Gabriel sera vétérinaire à Angoulême ; le quatrième François meurt en 1813 à l’hôpital militaire de Vittoria où il a été fait prisonnier par les Anglais. Nous ne parlerons pas ici des cinq derniers enfants, mais il faut bien entendu parler du cinquième : Jacques Constantin qui va épouser en 1817 Catherine Génie Frichou.

Jacques, fils de Pierre Constantin et Catherine Ribéreau, est donc le neveu de Jean le vétérinaire qui a épousé Catherine Bodet et qui habite à Moquet. Catherine Bodet comme nous l’avons dit plus haut est la fille de Jean Bodet l’aîné et de Françoise Brunet. La dernière sœur de Catherine, Marie (1769-1803), épouse en 1790 à Rioux-Martin Pierre Frichou Lafaurie. C’est l’une des filles de ce couple, Catherine Génie, qui va épouser Jacques Constantin : fille de Marie Bodet et du coup nièce de Catherine Bodet, épouse du Jean Constantin le vétérinaire, elle épouse donc Jacques Constantin, le neveu de Jean : le couple du vétérinaire est donc oncle et tante à double titre du jeune couple Jacques et Catherine Génie.

Et c’est ainsi que la famille Frichou intervient, on y reviendra par ailleurs. Mais notons cependant ici que si ce Pierre Frichou qui épouse Marie Bodet habite à la Maurine à La Genétouze, berceau de la famille Frichou depuis plusieurs générations, les liens entre Rioux-Martin et les Frichou sont plus anciens. Cinq générations auparavant, le trisaïeul de Pierre Frichou, Jacques, avait épousé Clotilde Hamilton, fille d’un pasteur écossais venu prêcher le saint évangile à Ozillac et Montendre, et ce couple était venu s’installer à Rioux-Martin dans un hameau qui depuis s’appelle les Ecossais… Nous sommes là au milieu du 17ème siècle. Leurs deux enfants, Charles et Jean, achètent en 1695 la propriété de la Faurie à Rioux-martin, restée depuis dans la famille. Et une nièce de notre Pierre (qui a épousé Marie Bodet) épouse en 1805 Mathurin Fauconnier dont le frère Pierre épouse Marie Agathe Boistard la fille de Thomas et Catherine Papillaud que nous avons évoqué ci-dessus.

Ami lecteur, tu es perdu ? pas étonnant… mais à coup sûr, les personnes que je viens d’évoquer ne l’étaient pas, elles qui se côtoyaient régulièrement et n’habitaient finalement pas si loin les unes des autres. Leurs enfants se rencontraient et des unions pouvaient ainsi se nouer, permettant du coup de ne pas trop éparpiller le patrimoine.

Pour visualiser ces filiations sur Genanet : c’est ici

[1] Les Tartarin, qui habitaient la Belle Eau, descendent notamment de cette branche, et un Jean Albert Maurice Tartarin (1982-1978) épousera en 1920 Jeanne Priou, une descendante de la famille Priou habitant Moquet.

Jean Bodet l’aîné meurt en 1788, sa veuve Françoise Brunet continuera encore quelques années à gérer la propriété, comme nous l’avons vu plus haut avec l’échange de parcelles entre elle et Léonard Paillard (en savoir plus).

Nous ne savons pas la date de sa mort. Mais sa fille Catherine épouse en 1790 Jean Constantin le vétérinaire et le couple habite Moquet (voir ici). Il en possède une grande partie qu’il léguera plus tard au couple Jacques Constantin et Catherine Génie Frichou. À compter donc de cette période, Moquet passe « sous pavillon Constantin ». Mais on peut dire également que Moquet reste encore « Bodet » jusqu’au décès de Catherine en 1833 : cela fait donc à cette date plus d’un siècle et demi que les Bodet y sont présents, depuis au moins le couple René Bodet et Guillemette Dalanson (voir ici).

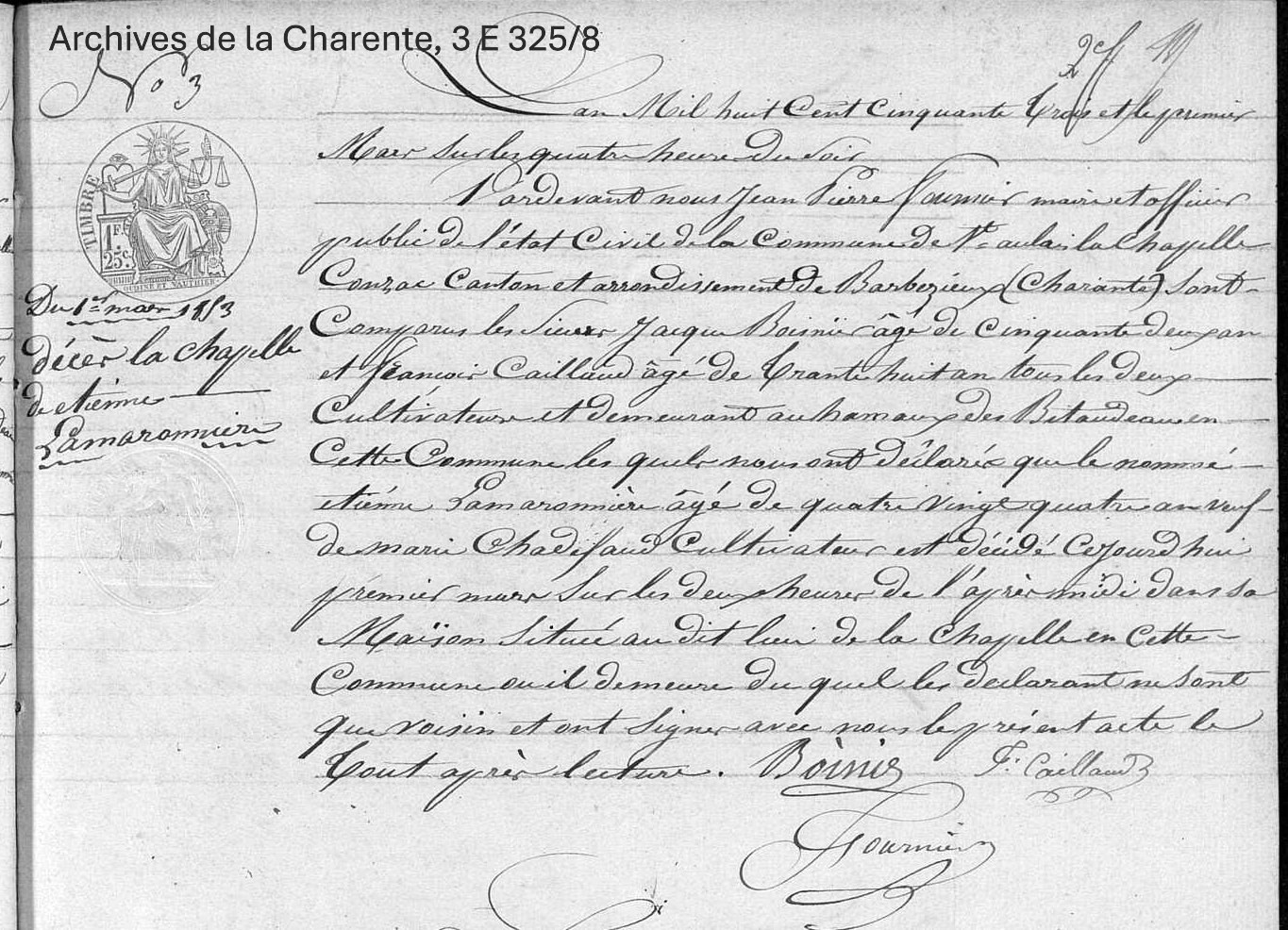

Nous ne savons pas grand-chose sur Jean Constantin ni sur son épouse Catherine Bodet. Jean est impliqué dans les affaires de la commune, puisqu’on le trouve adjoint au maire en 1797 et qu’il l’est encore en 1818 au moment de sa mort, comme on peut le lire sur son acte de décès. Le couple n’a pas de descendance et ils feront l’un et l’autre donation de tous leurs biens à leur neveu et nièce respectifs : Jacques Constantin et Catherine Génie Frichou à l’occasion du mariage de ces derniers (leur contrat de mariage en indique les modalités). Il faut noter que Catherine Génie Frichou, fille de Pierre et de Marie Bodet, était orpheline de mère à l’âge de trois ans (et sa sœur aînée n’en avait que onze) et qu’elle demeurait à Moquet avec sa tante. Sans doute avait-elle été recueillie par sa tante Catherine Bodet et élevée par elle.

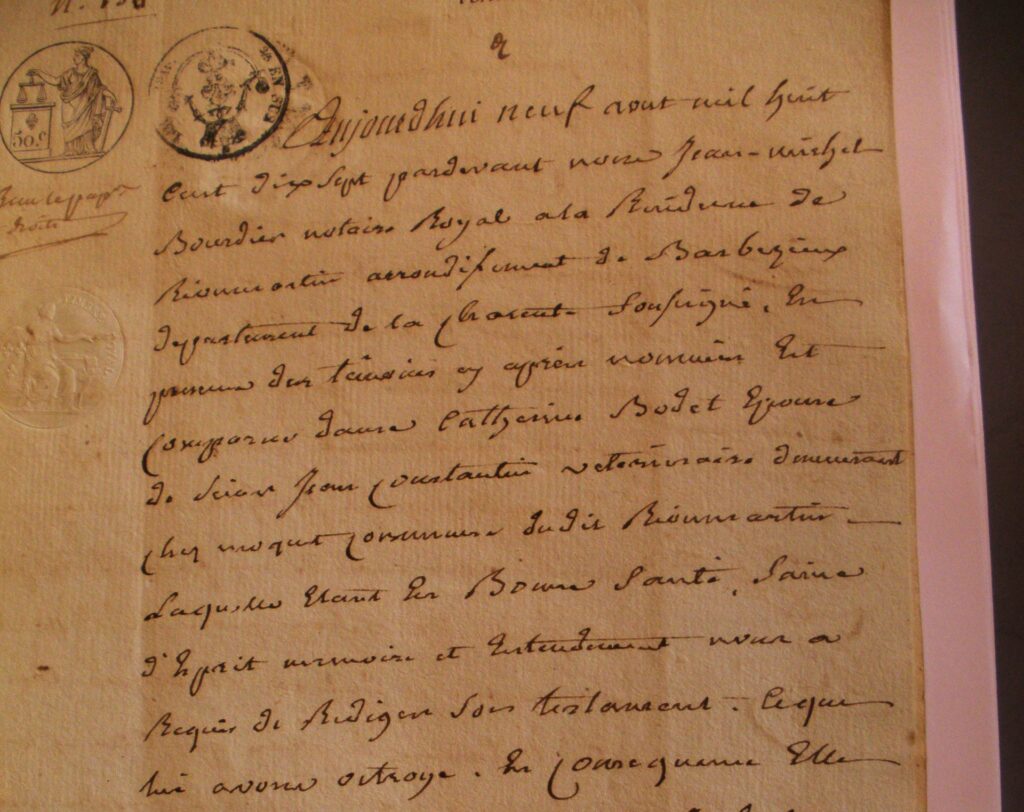

Ce couple Jean Constantin le vétérinaire et Catherine Bodet était manifestement aisé, pour ne pas dire plus. En effet, dans leur testament, ils cèdent près de 4 000 francs, ce qui n’est pas rien à l’époque, à différents légataires nièces et neveux, en plus de tout le reste à Jacques le médecin et à Catherine. À vrai dire, Jean fait d’abord un testament le 1er avril 1817, ils doteront ensuite leurs nièce et neveu dans leur contrat de mariage le 1er août et referont leurs testaments en conséquence le 9 août 1817. Jean décède le 12 mars 1818, son épouse lui survivra une quinzaine d’années puisqu’elle meurt à son tour en 1833. Nul doute qu’elle a continué d’habiter Moquet avec ses neveux et nièces et les enfants de ces derniers déjà au nombre de huit quand Catherine meurt, à l’âge de 71 ans.

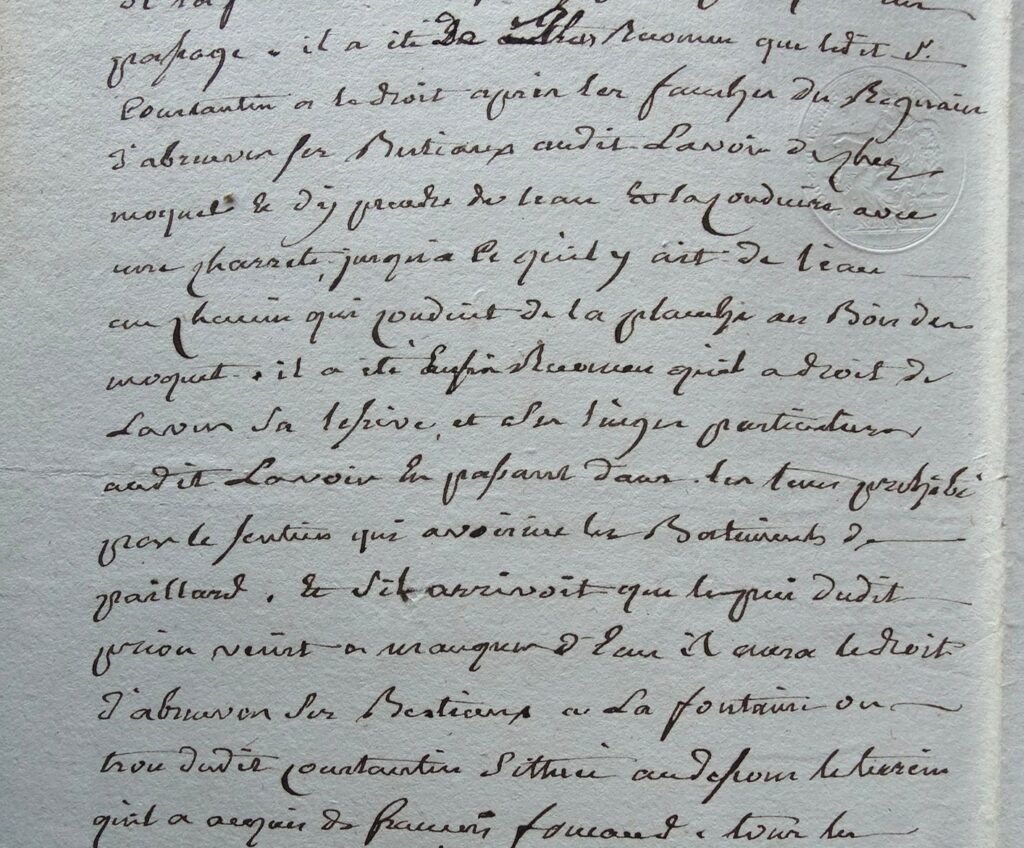

Le 20 septembre 1798, Jean se trouve devant le juge de paix de Chalais, cité par Catherine Bonnet, veuve de François Saint Loup ancien meunier au moulin de Roche, et Jean Berton lui aussi meunier. Il se trouve que Jean Constantin avait permis au « citoyen Hillairet », de Sérignac, de récolter le regain (« le revivre ou seconde herbe ») sur une parcelle qui lui appartenait, et que, pour ce faire, Hillairet était passé avec sa charrette et ses bœufs sur une parcelle limitrophe et en friche appartenant aux plaignants. Quinze francs de dommages et intérêts sont demandés. Constantin prend fait et cause pour Hillairet, et les parties allaient plaider. « Mais craignant l’avènement d’un procès, elles se sont aujourd’hui assemblées avec leurs amis communs et ont convenu que ledit Constantin pour aller et venir à ces dites pièces de pré aura son passage au canton appelé de l’Argentonne » ; suivent les diverses dispositions de ce droit de passage.

En 1808, Jean Constantin assigne François Bouny, de Bodinot, devant le juge de paix de Chalais. En effet, sur une parcelle de bois situé à Fort du Bodet et lui appartenant, ledit Bouny et depuis deux mois au moins a pris un cent de fagots et environ trois cents pillots de litière. Faute de « réintégrer le sieur requérant dans sa possession d’ici lundi », ce dernier le poursuivra avec demande de dommages et intérêts. On ne sait pas comment s’est terminée cette affaire, seule la signification par huissier est parvenue jusqu’à nous ; mais comme pour l’affaire précédente, il est fort possible que la seule menace du procès ait suffi à éteindre l’action et à trouver un compromis.

Tout n’est pas conflictuel cependant, pour autant d’ailleurs que ce qui précède le soit vraiment …

En 1803, Jean Constantin et sa femme Marie Bodet procèdent à un échange avec Jean Chadefaud, meunier, et Jeanne Saint-Loup, du moulin de Roche. Il s’agit très probablement de parents de Françoise Bonnet, veuve de François Saint Loup, évoquée plus haut. Les Constantin cèdent aux Chadefaud quelques pièces de terre du côté du moulin ; en échange ils acquièrent une pièce de pré et une autre de terre « où il y a un rang de treille » à l’Argentonne.

En 1812, autre échange avec Pierre Priou cette fois, habitant lui aussi à Moquet. Il ne s’agit que de petites pièces de pré, mais cela permet de modifier des droits de passage. L’acte mentionne ainsi : « en outre, ledit Priou a reconnu ne point avoir droit de passage sur un pré dudit Constantin situé au même lieu pour aller et venir à sa pièce de terre appelée au Bois des Moquets [sous Paillard]attendu qu’ils aboutissent au chemin. Et ledit Constantin de son côté a aussi reconnu ne point avoir droit de passer sur la pièce de terre dudit Priou appelée sur les terriers, attendu que celle dudit Constantin au-dessus se trouve joindre le chemin qui conduit de chez Moquet au canton de la Feuilleterie et qu’il y peut pratiquer un passage. Il a été reconnu de plus que ledit Constantin a le droit après la fauche du regain d’abreuver ses bestiaux audit lavoir de chez Moquet et d’y prendre de l’eau et de la conduire avec une charrette jusqu’à ce qu’il y ait de l’eau au chemin qui conduit de la Planche au bois de Moquet. Il a été reconnu qu’il a le droit de laver sa lessive et son linge particulier au lavoir en passant dans la terre (prohibée ?) par le sentier qui avoisine le bâtiment de chez Paillard. S’il arrivait que le pré dudit Priou vienne à manquer d’eau, il aurait le droit d’abreuver ses bestiaux à la Fontaine ou trou dudit Constantin situé au-dessus du terrain qu’il a acquis de François Foucaud. »

Il faudra plusieurs actes d’achat, mais cela fait l’objet d’un autre article, pour que la famille Constantin achète successivement les cinq cinquièmes « d’une chambre et d’un jardin ». Ce dernier cas montre bien en tout cas l’extrême morcellement des propriétés à l’époque, y compris dans les maisons d’habitation, et les efforts qu’il a fallu fournir pour les réunir. Il reviendra désormais à Jacques Constantin, le neveu de Jean le vétérinaire, puis à Prosper Thomas son gendre, de continuer ce patient travail.

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

Jacques Constantin, le père de ma trisaïeule, ancien chirurgien des armées napoléoniennes1, a vécu à Moquet depuis son mariage avec Thérèse Zulmée Frichou en 1817 à sa mort en 1843, et il y a exercé la profession de médecin tout en s’occupant de l’exploitation agricole. Son oncle, Jean, avait épousé en 1790 Catherine Bodet et il était vétérinaire à Moquet au moins depuis cette année-là. Né le 28 mars 1789, à Sainte-Souline et probablement au village de Broue, Jacques est le fils de Pierre Constantin et de Catherine Ribéreau (en savoir plus).

Ce qui suit résulte d’une synthèse entre l’étude menée par l’un de ses descendants, Jean Charles Constantin, colonel d’infanterie, et les éléments que j’ai pu récupérer en consultant son dossier miliaire aux archives militaires de Vincennes.

Né quelques mois avant la Révolution, Jacques est donc enfant pendant ces années révolutionnaires, et il n’a que quinze ans lorsque Bonaparte devient Napoléon 1er. Une attestation en date du 13 juin 1809, signée du maire de Ste Souline indique qu’il n’a pas été appelé, ni pour l’active ni pour la réserve. Rappelons ici que les modes de recrutement des armées ont énormément varié entre le début de la Révolution et la fin du 1er Empire, et surtout qu’ils se sont progressivement durcis au fur et à mesure des besoins d’abord des guerres révolutionnaires puis de celles de Napoléon. Le principe de la conscription a été progressivement adopté, des commissions départementales procédant au tirage au sort parmi les conscrits pour désigner ceux qui rejoindraient l’armée.

Mais Jacques veut servir : il s’engage volontairement dans le service de santé et nous le retrouvons en septembre, officier de santé auxiliaire à l’hôpital maritime de Rochefort.

Le 24 septembre 1808 il lui est prescrit de se rendre à l’hôpital de l’île d’Aix pour servir sous les ordres des autorités du département de la guerre. A-t-il rejoint ce poste ? Nous n’en savons rien mais dans l’affirmative il n’a pas dû y rester longtemps car dès le 7 novembre 1808, il lui est ordonné de rejoindre l’hôpital de marine de Rochefort. Il est alors officier de santé de 3ème classe. Le 8 décembre de cette même année, le professeur J. Clémod, professeur d’anatomie physiologique à l’école de médecine navale du port de Rochefort certifie que « Jacques Constantin a suivi les cours qui sont faits à cette école depuis environ trois ans, qu’il a disséqué toutes les parties de l’anatomie et tenu une conduite exempte de tout reproche. »

Depuis probablement la fin de 1810, il a servi à l’hôpital militaire de l’île d’Aix. En effet le 16 septembre 1811, l’officier de la Marine de 1ère classe, faisant le service en chef de cet hôpital, lui délivre un certificat disant que « Constantin Jacques, officier de santé de 3ème classe, a été employé à cet hôpital en cette qualité, pendant un an. Son service ayant toujours été fait avec zèle et intelligence et la conduite d’ailleurs irréprochable qu’il a conservée lui a mérité le certificat que je lui ai délivré pour le servir et valoir ».

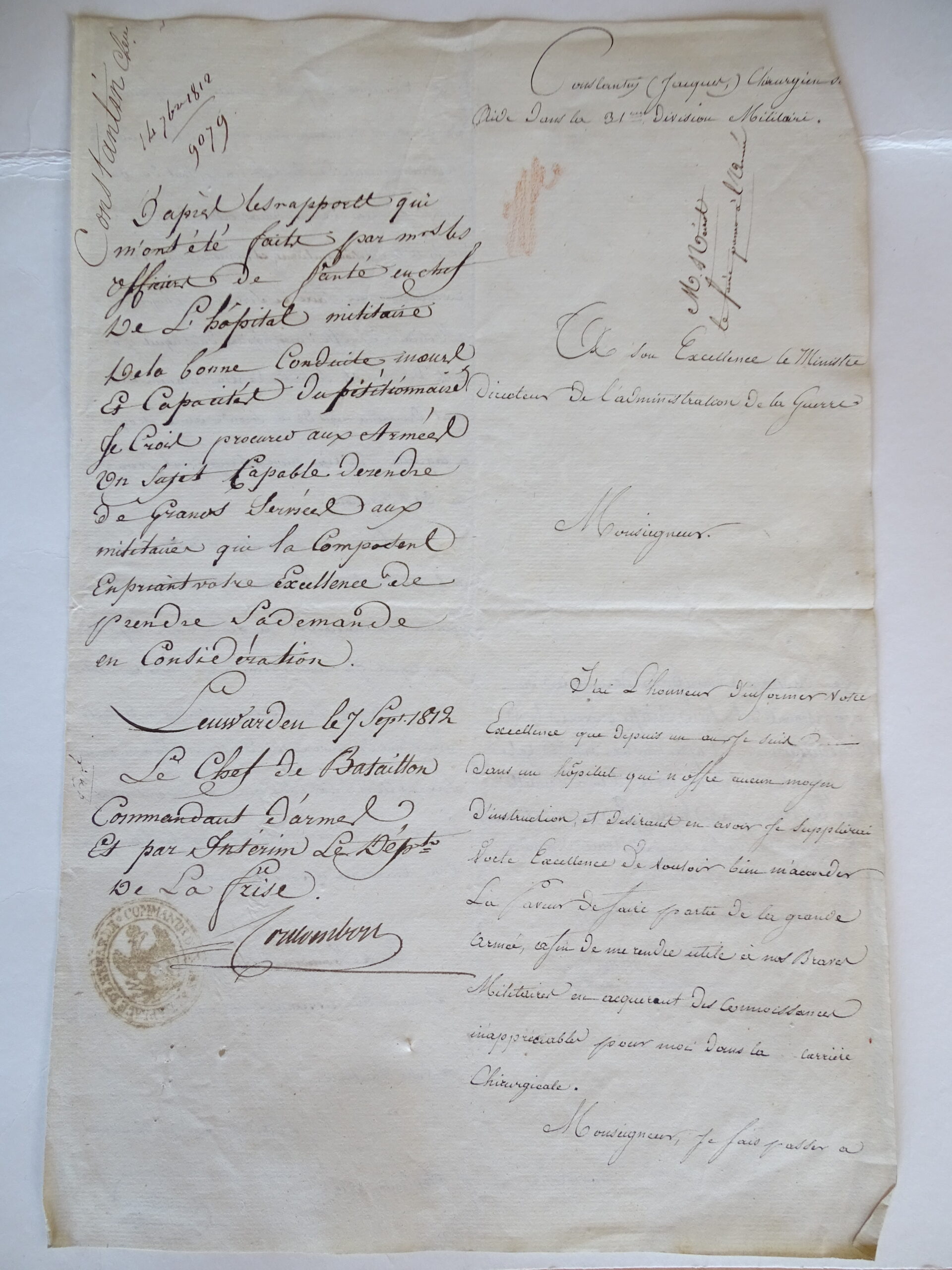

Je ne vais pas ici décrire l’intégralité de sa carrière militaire (son dossier à Vincennes contient une cinquantaine de pièces) mais seulement en retracer quelques grands traits. En mai 1811, il est attaché en qualité de chirurgien sous-aide aux hôpitaux de la 31ème division militaire, il doit donc partir de l’île d’Aix et se rendre à Groninge « où il devra être arrivé le 15 juillet prochain… à titre d’indemnité de route il lui est alloué une somme de 2f 50 par journée d’étape ». Le 16 octobre il a ordre de rejoindre l’hôpital de Leuwarden. Jacques va rester une année à cet hôpital de la Frise septentrionale. Cette région correspond au nord des Pays-Bas actuels ; mais elle était entre 1801 et 1814 un département de l’Empire napoléonien. Il a alors 22 ans.

Le temps a dû lui paraître long si on en juge par la demande qu’il adresse au Ministre Directeur de l’Administration de la Guerre. Cette correspondance datée du 7 septembre 1812 a pour objet une demande d’affectation à la Grande Armée et sa promotion au grade d’Aide-Major. En mention marginale, cette demande est appuyée par le chef de bataillon : « d’après les renseignements qui m’ont été faits par Monsieur l’officier de santé en chef de l’hôpital militaire de la bonne conduite morale et capacité du pétitionnaire, je crois procurer aux Armées un sujet capable de rendre de grands services aux militaires qui la composent », et toujours en mention marginale cette appréciation du commissaire de guerre du département de la Frise : « qu’il en a recueilli tous les témoignages les plus flatteurs en sa faveur ». Daté de la même date, le commissaire de la guerre du département de la Frise appuie la demande dans un courrier distinct. Le Ministre fera, en partie, droit à cette demande puisque par un ordre du 21 octobre 1812, il lui est signifié qu’il est nommé à compter du 17 octobre « pour être attaché en qualité de chirurgien sous-aide au 11ème C.A (Corps d’Armée). de la Grande Armée, 31ème Division d’Infanterie » de quitter Groninge et de se rendre sur le champ au Quartier Général du 11ème C.A., où il devra être arrivé, à Bremen le 4 novembre.

Cet ordre lui est remis par le commissaire des Guerres local le 28 octobre 1812. Notre sous-aide chirugien rejoint la division le 23 novembre.

Où a-t-il rejoint le Q.G. de la 31ème D.I. ? En cette période où la retraite de Russie est effective, il est difficile de situer l’endroit où est stationné la Division. Le 11ème C.A. venant d’Allemagne est en réserve, sauf une division maintenue à Smolensk, lors de la marche de la Grande Armée sur Moscou.

Selon certains dires familiaux relatés par Jean Charles Constantin, Jacques aurait été au passage de la Bérézina (25 au 29 novembre). S’il a été affecté à cette division de Smolensk, il est évidemment possible qu’il l’ait rejointe l’avant-veille à Studianka. Mais la distance de Leuwarden en Frise à Studianka en Russie est de l’ordre de 1750 km. Faire un tel trajet en moins d’un mois représente une moyenne de 60 km par jour. Une telle performance, avec les moyens de l’époque, la désorganisation qui régnait alors, les erreurs de parcours sans doute inévitables pour atteindre la destination finale paraît pratiquement impossible. Ce qui est certain cependant c’est que sur son état de services et campagnes qui lui furent délivrés en 1815, il est reconnu comme ayant fait la campagne de Russie, en 1812.

D’autre part il obtiendra le 7 mai 1813, du Général Baron Puthod, comte de la Grange, Commandant la 31ème Division, une attestation certifiant que « Mr Constantin, officier de santé attaché à la susdite Division a donné constamment des preuves de son zèle, capacité d’instruction, pour le service de sa Majesté Impériale et Royale et qu’en outre de cela il a traité avec un grand succès son beau-fils qui avait eu les deux pieds gelés dans la dernière campagne de Russie, enfin que ledit Mr Constantin l’a opéré des os nécrosés du métatarse et l’a guéri de cette opération qu’il a faite avec beaucoup d’adresse ». Ce qui montre bien d’ailleurs qu’à l’époque on pouvait être opéré et survivre à l’opération… malgré la précarité en hommes et en moyens des équipes médicales de l’époque.

Le 7 février 1713, Jacques est parti de Stettin pour Paris accompagner un officier malade, sur ordre du maréchal duc de Castiglione, et il est revenu le 23 avril. Un courrier daté de Dresde le 21 mai, et signé du général de division Dumas, Conseiller d’état intendant général, et adressé au comte de Cessac, intendant directeur de l’administration de la guerre, demande à ce dernier s’il faut pour cette période d’absence le payer en traitement de paix ou en traitement de guerre. Un rapport du 23 juin fait le point sur cette question et observe que Jacques n’aurait pas dû partir sans l’autorisation de l’Intendant Général. Mais attendu qu’il est parti à la demande du Duc de Castiglione (qui n’était pas le premier venu…), c’est au directeur de l’Administration de la guerre de décider. La réponse arrivera en juillet 1813. La pièce figure aux Archives de Vincennes et semble être un brouillon plus que le courrier définitif, mais il en ressort que Jaques sera bien payé au traitement de guerre vu la personnalité à l’origine de la demande, mais que ce sera la seule fois, trop d’indulgence ayant régné en la matière. Même en temps de guerre, et à une époque où ça tangue pas mal pour Napoléon, l’administration a ses règles et ses obsessions…

Indéniablement, Jacques a donc participé à la campagne de Russie, en tout cas à la fin de cette campagne et surtout à la retraite de la Grande Armée. Peut-être a-t-il recueilli malades et blessés de la Grande Armée vers Kovno ou Vilna, plus loin peut-être encore vers l’Est mais sa présence à la Bérézina semble bien improbable.

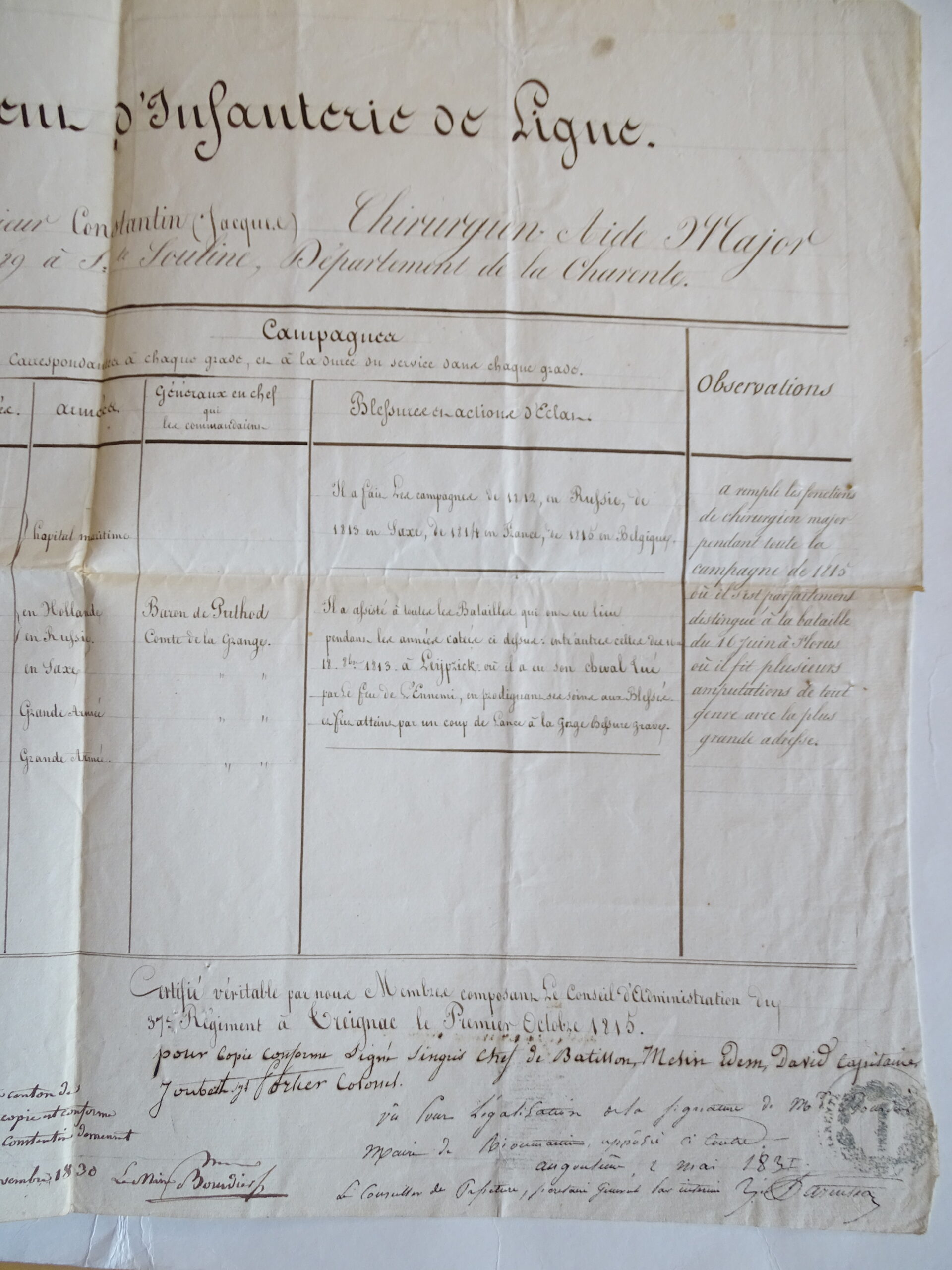

Le 15 avril 1813, il a alors 24 ans, il est enfin nommé au grade de chirurgien aide-major par le Ministre pour être attaché au 37ème Régiment de Ligne de la Grande Armée.

Donc, fin juin, notre aide-major rejoint sa nouvelle unité et va participer activement avec elle à la campagne d’Allemagne comme le prouve le document suivant : un état de perte du 37ème Rgt du 2ème C.A., 4ème Division d’Infanterie nous apprend que « Mr. Constantin, chirurgien, aide-major a eu un cheval tué par l’ennemi le 18 octobre 1813 près du village de Tackau où l’ambulance de son régiment était établie afin de donner de prompts soins aux blessés dudit régiment ». Cet état est signé à Müsserstadt, donc en pleine zone de combats.

Un autre état de services et campagnes établi par ce même régiment, le 1er octobre 1813 (1815 sur la pelure source) nous indique qu’en prodiguant ses soins aux blessés il fut atteint par un coup de lance à la gorge, blessure grave.

Que devint Jacques après cette blessure ? A-t-il été soigné sur place, à son ambulance ou évacué ? Nous n’en savons rien. Ce qui est certain, par contre, c’est que toujours au 37ème de Ligne, il va participer à la campagne de France de 1814 comme l’indique l’état de ses services.

Après l’abdication de Fontainebleau et pendant les 100 jours2. Jacques est certainement maintenu à son régiment puisqu’aucune interruption de service n’est indiquée sur ses papiers militaires. Nous ignorons encore où fut cantonné le 37ème de Ligne sous la première Restauration. Mais nous sommes certains qu’il va participer à la campagne de juin 1815 en Belgique. Le 37ème de Ligne fait partie du IIIème C.A. du Général Vandamme qui appartient au groupement du Maréchal Grouchy. En mars, ce Corps d’Armée est cantonné autour de Mézières où il couvre la frontière.

Par l’état des services et campagnes, nous savons que l’Aide-major Jacques Constantin « a rempli les fonctions de chirurgien-major pendant toute la campagne de 1815 où il s’est parfaitement distingué à la bataille du 16 Juin à Fleurus où il fit plusieurs amputations de tout genre avec la plus grande adresse ».

Nous ignorons l’itinéraire du 37ème Régiment à travers la France mais nous allons le retrouver en Corrèze, à 40 km de Tulle, sur les bords de la Vézère à Treignac. C’est là que Jacques va être libéré et renvoyé dans ses foyers le 4 octobre 1815, après 7 ans de service.

Ce 4 octobre les membres du Conseil d’Administration lui délivrent le certificat élogieux suivant : « Nous, soussignés, membre du Conseil d’Administration dudit régiment, certifie que Mr. Constantin, Jacques, Chirurgien Aide-Major a servi au sus-dit régiment depuis le 15 avril 1813 jusqu’à cette époque et a toujours rempli ses devoirs avec la plus grande exactitude et que son zèle, ses connaissances jointes à ses qualités morales que nous avons tous reconnues non susceptibles d’aucun reproche, doivent lui faire mériter l’estime et la bienveillance dues à ses mérites pour obtenir de l’emploi dans une des légions où il plaira à son Excellence le Ministre de l’employer. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent ». Fait à Treignac, le 4 octobre 1815.

Par Uzerche et Pierre-Buffière, Jacques arrive à Limoges le 7 octobre, puis à Angoulême. De là il rejoindra sans doute Ste-Souline et Broue où il aura la joie de retrouver son père qui ne mourut que le 2 septembre 1819.

Jacques ne renonce pourtant pas et demande dans un courrier du 12 octobre 1815 à reprendre du service en faisant partie de la légion qui s’y organise [celle de son département] ou d’un autre. Un courrier du 31 octobre 1816 qui lui est adressé à son adresse parisienne du 93 rue de la Harpe (petite rue du Quartier Latin), lui indique qu’étant en activité au 1er mars 1815, et par décision du 17 juillet, il touchera la demi-solde du grade qu’il détenait au 1er mars, soit 750 frs annuels et ce jusqu’au 1er janvier 1817, époque à laquelle il sera statué définitivement sur son sort. Nous n’avons pas de pièce indiquant la teneur de cette décision définitive, mais on peut s’en douter puisque Jacques est totalement revenu à la vie civile.

Encore quelques formalités militaires à régler en novembre par des rappels d’indemnité que son ancien corps le 37ème alors à Niort, XIIème D.I. va lui payer le 15 novembre 1815, à savoir : « une gratification d’entrée en campagne : 400 Frs ; pour son cheval tué devant Leipzig le 18 octobre 1813 : 400 Frs ; pour ses effets perdus le 16 octobre 1813 : 300 Frs. »

Nanti de ce pécule Jacques va décider de poursuivre sa carrière médicale, dans la vie civile dorénavant.

Or pour avoir son diplôme de docteur en Médecine, il lui faut obligatoirement avoir son diplôme de bachelier, qu’il n’a pas. Il reprend courageusement ses études, à Paris bien certainement, puisque le 25 novembre 1816 il obtient son titre de bachelier de la faculté de lettres de l’académie de Paris. Il continue ensuite ses études de médecine, toujours à Paris où il habite en 1817 au 93 rue de la Harpe. Il passe le vendredi 21 mars 1817 son deuxième examen et son troisième le samedi 10 mai de la même année. Enfin le 4 juin 1817, il obtient son diplôme de Docteur en Médecine. Voici quel en est le libellé : « Faculté de Médecine de Paris. Je soussigné Doyen de la Faculté certifie que Mr. Constantin, Jacques, y a subi les quatre premiers des examens prescrits par la loi pour obtenir le titre de Docteur », à Paris le 4 juin 1817. Il semble vraisemblable que ses états de services aux Armées lui ont permis d’obtenir plus rapidement que de coutume, son diplôme de Docteur.

Le 21 décembre 1834 il est nommé par Louis-Philippe chirurgien aide-Major du Bataillon de la garde Nationale d’Yviers, petite commune voisine de Rioux-Martin : emploi qui ne lui a certainement pas donné beaucoup de travail…

De retour en Charente, Jacques va épouser à 28 ans le 7 octobre 1817 et à Rioux-Martin, Catherine-Génie Frichou qui vient d’avoir 17 ans en août.

Anne Marie Froin rapporte ce que disait sa grand-mère Marie Thomas, elle-même petite fille de Jacques et de Catherine : « [Catherine Frichou] mourût en 1870, à un âge très avancé [69 ans], son mari l’avait précédé de 10 ans je crois [en 1844 en fait, soit 16 ans avant), non sans avoir maintes et maintes fois évoqué ses souvenirs, surtout le cauchemar de la retraite de Russie. J’en entendis beaucoup et plus tard j’ai lu sans étonnement ce que les chroniqueurs et historiens ont pu écrire ».

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

- illustration d’en-tête : Napoléon Ier harangue le deuxième corps de la Grande Armée avant l’attaque d’Augsbourg, Pierre Gautherot, Musée national du Château de Versailles ↩︎

- Période durant laquelle, entre mars et juillet 1815 Napoléon a conquis à nouveau le pouvoir, après sa première abdication à Fontainebleau en avril 1814, et avant sa seconde abdication suite à la défaite de Waterloo en juin 1815. ↩︎

Famille Thomas

Mariés en 1853, ayant prévu d’habiter Moquet, on ne les y retrouve pourtant pas au recensement suivant, mais ils y sont de retour vingt ans plus tard… où sont-ils donc passés ?

A partir de 1817, année de leur mariage, Jacques Constantin et Catherine Génie Frichou possèdent et occupent une bonne partie de Moquet. Jacques décède en 1844, après avoir eu 12 enfants avec Catherine, dont seuls les huit premiers arriveront à l’âge adulte (voir par ailleurs les Constantin à Rioux-Martin)

Leur deuxième enfant, Thérèse Zulmée, épouse à Rioux-Martin en 1853 Jean Prosper Thomas. Et voilà qu’à nouveau Moquet change de patronyme à sa tête. Enfin, pas tout de suite, car Catherine Frichou est encore là, elle le sera jusqu’à sa mort en 1870, et manifestement elle est encore bien là…

Prosper Thomas, né en 1821, vient d’une famille de Salles Lavalette ; marié à 22 ans le 28 novembre 1843 à Jeanne Victorine Bigneau, il devient veuf un an plus tard. Il ne semble pas qu’il y ait eu de descendance de son premier mariage. Il revient alors vivre chez ses parents : « chez Favard » à Salles, où il se trouve lors du recensement de 1851. Il y est mentionné comme étudiant, alors qu’il a déjà trente ans. Il était manifestement très instruit pour l’époque : des livres de latin et de grec ont été retrouvés à son nom à Moquet. Ensemble, ils auront quatre enfants : Antoine Arnaud, « l’oncle Antonin » (1854-1931), Marie Victoire Eugénie (1857-1936), qui épousera Adrien Nau, pharmacien à Chalais, et Anne Elodie (1859-1924) qui épousera Pierre Desbordes, notaire à Aubeterre. Un quatrième enfant est mort-né en 1862.

Sur la photo en-tête de cet article, on peut reconnaître de gauche à droite, sur la rangée du haut : Adrien Nau l’époux de Marie, Antonin Thomas, Eudoxie Roux son épouse, Pierre Debordes l »époux d’Elodie ; sur la rangé du milieu : Marie Thomas, Prosper Thomas et sa femme Thérèse Zulmée, Elodie ; enfin, sur la rangée du bas, les enfants de Marie et d’Adrien : Jeanne, René et Edouard. On peut dater cette photo entre 1884 et 1891.

Logiquement, ils auraient dû habiter Moquet : c’est en effet ce que prévoit leur contrat de mariage. Il stipule que « les futurs époux feront leur demeure et résidence dans la maison de Madame Catherine Frichou, leur mère et future belle-mère, avec la faculté à cette dernière de faire cesser cette cohabitation quand bon lui semblera sans qu’il puisse lui être fait à cet égard aucune réclamation… »

On ne les retrouve pourtant pas à Moquet sur le recensement de Rioux-Martin en 1861 : pas étonnant, car ils sont domiciliés à ce moment-là à la Genétouze, au hameau de la Maurine. Ce hameau a été le berceau de la famille Frichou, puisque d’après R. Picquot, c’est Jean Frichou (né vers 1661), le fils de John et Clotilde Hamilton qui s’y seraient installés en premier. Notons cependant que c’est ce même Jean qui achète avec son frère Charles la propriété de la Faurie à Rioux-Martin. Leur fils Pierre est mentionné dans son acte de mariage « sieur de la Maurine », et les Frichou y resteront durant de très longues années. C’est là que vécurent les grands parents de Thérèse Zulmée : Pierre Frichou et Marie Bodet, et cette dernière y est décédée en 1803. Sans doute Moquet était-il trop petit pour loger un nouveau foyer, peut-être le nouveau couple voulait-il s’éloigner un peu d’une Catherine Frichou sans doute assez autoritaire ?

Le 6 juin 1860, un certain Jean Priou1 vend Paillard à François Mesnard père, cultivateur et boucher : « un corps de bâtiment composé de deux pièces d’habitation, une grange, une étable et un chai, avec la terre en ruages2, aireaux, jardin en labour et pré au midi, au couchant et au Nord-Ouest deux bâtiments, le tout contigu, situé chez Paillard », et quelques parcelles : notamment ce qui entoure Paillard et les champs qui descendent de Paillard vers le Riou de Badou d’un côté et la route de Rioux-Martin au nord. Le tout se monte à la somme de 3 120 francs, dont 1 500 francs payables dans le mois et le reste dans les 15 mois. Et le 6 novembre 1861, alors qu’il n’a pas encore fini de payer ce qu’il doit à Jean Priou, François Mesnard vent Paillard à Prosper Thomas exactement le même bien qu’il a acheté si peu de temps avant, pour une somme de 3 200 francs cette fois. Le bâtiment est habité par un nommé Duranton, qui devra partir avant le 15 novembre, pour un acte signé le 6 novembre : on ne s’embarrassait pas avec les locataires à l’époque ! Prosper Thomas paie comptant ce qui permet au vendeur de rembourser ce qu’il devait encore à Jean Priou.

Quels étaient les revenus de Prosper Thomas ? On ne sait pas trop mais on peut penser qu’il n’était pas dans le besoin. Son père est propriétaire et maire de Salles-Lavalette, son grand-père était marchand. Et alors qu’il n’est pas encore propriétaire de Moquet et a priori ne touche pas les revenus de l’exploitation, il a prêté en 1858 la somme de 500 francs au même Jean Priou de Paillard, qui du coup peut lui rembourser sa dette après que Mesnard l’ait payé. On voit aussi qu’en 1864, il prête 250 francs aux époux Jude, et peut-être d’autres prêts ont-ils été faits dont nous n’avons pas la trace : ce ne sont sans doute pas de grosses sommes, mais cela montre qu’on savait qu’il avait des liquidités et qu’il pouvait prêter.

Prosper va donc faire construire l’actuelle maison de Paillard ajoutée en équerre à l’ancienne (la cuisine actuelle englobant manifestement une pièce faisant partie de l’ancienne maison). En 1866, il démolit une maison sur la parcelle B 40, c’est-à-dire un petit bâtiment qui existait en gros à la droite du cèdre derrière le petit chai ; en 1868 il agrandit la maison sur la parcelle B30, c’est-à-dire la grande maison actuelle3. Maison moderne pour l’époque et plus confortable dans laquelle il viendra habiter, et on l’y trouve en effet dans le recensement de 1872, le lieu-dit Paillard s’appelant désormais « Petit Chauvet » avant de redevenir Paillard par la suite. C’est là qu’il est également domicilié dans l’acte de succession Constantin en 1872. Dans la mesure où sur le recensement de 1876, Prosper et sa famille sont de nouveau à Moquet, on peut penser qu’il a fini d’en acquérir l’intégralité. Moquet serait-il devenu plus confortable ? Ou bien ne voulait-il pas vivre avec sa belle-mère, et celle-ci disparue (en 1870) pouvait-il revenir à Moquet ? On ne le saura sans doute jamais…

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

- Il possédait également la partie Est de Moquet, le long de la route. ↩︎

- Ruage : passage, chemin permettant d’accéder à un lieu ↩︎

- AD 16 : 3 PPROV 303/3 – Liste alphabétique et folios 1-440. 1838-1914, matrice cadastrale, état des augmentations et diminutions, vue 6 ↩︎

À partir de cette génération, la tradition orale commence à fonctionner. A la demande de son fils, Anne Marie Froin, une petite fille de Marie Thomas a mis par écrit quelques souvenirs que lui racontait sa grand-mère, lesquelles pouvaient remonter à la grand-mère de cette dernière, l’épouse de Jacques Constantin, le médecin des armées napoléoniennes. Ma génération a connu deux enfants de Marie Thomas : Jeanne, la « tante Jeanne », domiciliée certes à Chalais mais qui y vivait bien peu et partageait son temps entre Moquet et Clérac chez sa sœur Thérèse ; et celle-ci, « la tante Thérèse » qui vivait à Clérac. Elles n’étaient pas avares d’anecdotes et de souvenirs remontant parfois loin dans le temps. C’est la tante Jeanne qui racontait que son grand-oncle Pierre dit Sully était mort en vidant l’eau de la souillarde. C’est elle encore qui relatait une anecdote concernant Jacques Constantin, son arrière-grand-père : alors qu’une nuit, ou en tout cas tard dans la journée car il faisait nuit, il revenait à cheval d’une course pour aller soigner un patient, il avait entendu « pas lui, c’est le médecin » : il s’agissait de « gredins » qui avaient tendu une corde au travers du chemin pour faire tomber cheval et cavalier et détrousser ce dernier. Mais le médecin, on peut avoir besoin de lui…

Marie Thomas vit à Chalais avec son mari Adrien Nau, pharmacien (en savoir plus) ; Élodie Thomas vit à Aubeterre avec son mari Pierre Deborde, notaire ; Antonin vit à Moquet avec sa femme Eudoxie Roux1. C’est lui qui gère le domaine. Ces deux derniers couples n’auront pas de descendance.

Tout semblait distinguer ces deux couples sans enfants : Antonin et Eudoxie d’une part, élodie et Pierre Deborde d’autre part, si l’on en juge par le fait que les neveux aimaient beaucoup aller à Moquet, et pas du tout à Aubeterre. Thérèse, la dernière fille de Marie, racontait ainsi qu’elle devait toute jeune rester sage et immobile pendant que ses oncles et tante faisaient la sieste, dans la pénombre et un mouchoir sur le visage pour cacher la lumière… Au contraire, à Moquet, il y avait du monde, d’autres enfants, des animaux, l’âne et la cariole …

Antonin et Eudoxie se sont mariés en février 1884. L’histoire familiale, là encore, raconte que pendant qu’ils étaient partis en voyage de noces, sa sœur avait vidé Moquet de ses meubles pour les entreposer à Paillard, dont elle avait hérité ! à vrai dire, l’acte de donation ne dit rien des « meubles meublants », et on ne sait pas quels arrangements avaient été conclus. Et c’est pour cela que son frère Antonin, pas rancunier sans doute ou ne voulant pas faire d’histoires, a fait venir un menuisier pour fabriquer de nouveaux meubles, dont le buffet « à la salamandre » et les fauteuils et canapé du salon que nous y avons connus. Outre Paillard, on a vu qu’élodie avait également reçu la partie Est de Moquet, dont l’actuelle chambre donnant sur la cuisine. Il semble qu’y dormait l’oncle Antonin et sa femme Eudoxie dans celle d’à côté donnant sur la pièce d’entrée, car la tante Adrienne raconte que l’oncle aimait à dire : « ma femme dort chez moi, et moi chez ma sœur ». Les relations ne devaient pas être si mauvaises, après tout, entre les deux couples malgré l’histoire des meubles… La tante Adrienne était une petite nièce de l’oncle Antonin et ne l’a que peu connu : née en 1915, elle n’avait que seize ans au moment du décès d’Antonin, le 5 janvier 1931. Elle raconte qu’il faisait alors très froid, qu’il gelait même fortement, et que le cheval du corbillard avait glissé en bas du triangle de « l’Homme mort »2, ça ne s’invente pas, provoquant l’émoi et la panique de tous ceux qui suivaient. Finalement, tout avait été remis dans l’ordre et les obsèques ont pu avoir lieu à l’église de Rioux-Martin !

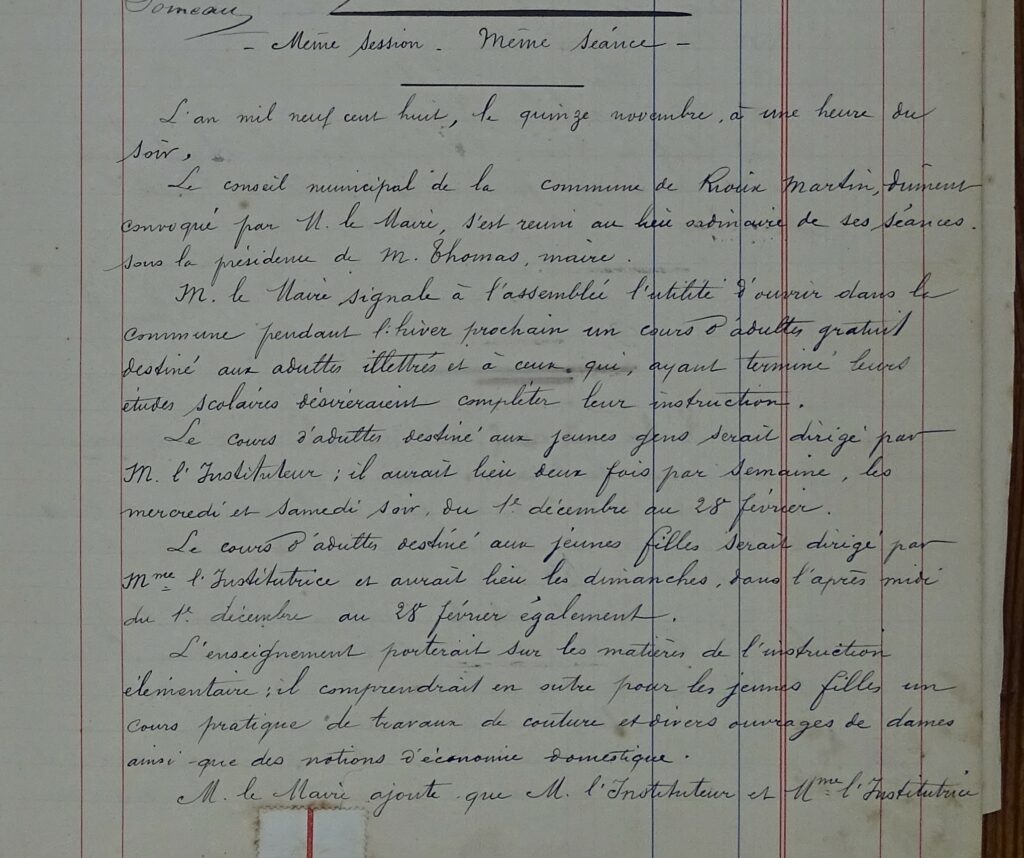

Antonin a été élu conseiller municipal en 1888, puis adjoint au maire à partir de 1892 ; au décès du maire Jean Champagne en 1908, Antonin devint maire à son tour et cela jusqu’à ses 71 ans en 1925. Il ne se présente plus cette année-là : c’est Lucien Vessière qui prendra sa suite3. Une petite digression s’impose ici quant au maire Jean Champagne. Sa femme est à la fois l’arrière-petite-fille de Bernard Frichou, frère de notre ancêtre Pierre Frichou, et de leur sœur Marie Thérèse, puisque ses grands-parents étaient cousins germains. Jean Champagne, du moins sa femme, et Antonin sont donc cousins au 4ème degré4. Cela peut nous paraître éloigné, mais pour des familles qui ont toujours habité Rioux-Martin, nul doute que ce lien de parenté était bien connu. Jean Champagne était notaire et habitait à la Chagneraie. En 1846, jeune trentenaire, il est élu conseiller municipal puis désigné comme maire (le vote des conseillers était alors un vote censitaire, et c’est le préfet qui désignait maire et adjoint) sans se douter probablement qu’il restera maire jusqu’à sa mort à 91 ans en 1908 (cf. l’article consacré à Jean Champagne) !

Antonin a donc été maire de 1908 à 1925, soit dix-sept ans. Nul doute que la charge n’était pas l’équivalent de ce qu’elle est aujourd’hui. En 1906, le conseil municipal avait décidé la construction de l’école et de la mairie que nous connaissons aujourd’hui ; mais avant, où le conseil se réunissait-il ? y avait-il une mairie ? La consultation de tous les PV des conseils municipaux depuis 1838 ne donne aucune indication permettant de répondre à cela, sinon en 1902 la mention du « loyer de la maison commune » dans la discussion budgétaire. Et en 1910 est envisagé l’achat de mobilier pour la mairie, car l’actuel ne lui appartient pas. L’habitude avait-elle été prise de traiter chez le maire les affaires communales ? Toujours est-il qu’a été retrouvée dans le grenier de Moquet une bouteille d’encre « spéciale état civil », dont l’étiquette mentionne qu’elle est agréée par décret ministériel. C’est donc Antonin qui a inauguré la nouvelle mairie, dont la construction avait été décidé sous le mandat précédent.

On notera qu’à la première réunion qui suit son élection, une décision a été votée : « des cours pour les adultes illettrés ou qui désireraient compléter leur instruction ». Ces cours porteront sur les matières de l’instruction élémentaire, seront assurés par l’instituteur pour les hommes, deux soirs par semaine, du 1er décembre au 28 février et par l’institutrice pour les femmes le dimanche après-midi de la même période, avec en plus de la couture et de l’économie domestique. Les deux assureront ces cours gratuitement. En somme, mon arrière-grand-oncle est à l’initiative de l’éducation populaire à Rioux-Martin !

Antonin fut maire durant la période de la guerre de 14-18, période difficile durant laquelle son mandat n’a sans doute pas été facile (un article est consacré sur ce blog sur les difficultés économiques notamment, voir ici). Albert Sarraut, alors ministre de l’instruction publique, avait demandé aux instituteurs et institutrices « de tenir note de tous les évènements auxquels ils assistent : mobilisation, réquisition, etc. » (voir ici). On trouve aux AD ces cahiers des instituteurs tenant ainsi la chronique de la grande guerre5 et celui de Rioux-Martin note sur la page de l’administration communale : « Monsieur Thomas, maire, s’est efforcé malgré son âge et sa faible santé, d’alléger la tâche incombant de ce fait [l’instituteur secrétaire de mairie est sur le front] à Mme Benoît, institutrice.

Antonin est donc décédé en janvier 1931 à 76 ans et sa femme lui survivra neuf ans : elle décède à Barbezieux en 1940, à 80 ans, probablement chez son neveu Edouard. L’exploitation agricole continuait mais sans doute da façon moins prospère et moins régulée après la disparition d’Antonin. On a dit que les écuries et étables qui jouxtaient l’ancienne bergerie étaient tombées, car un fermier de l’époque aurait vendu les poutres maîtresses aux Allemands. On ne voit pas bien ce que ces derniers avaient à faire de poutres de bois à l’époque, mais sans doute fallait-il trouver un bouc émissaire au mauvais entretien ?

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

- C’est Eudoxie Roux que l’on peut voir sur la photo d’en-tête, devant la porte de Moauet (coll. personnelle). ↩︎

- Petit triangle de terre entre la route qui descend de Moquet vers Rioux-Martin à gauche et vers Chalais en allant tout droit. ↩︎

- On trouve aux AD de la Charente les registres des délibérations du conseil municipal des années 1838 à 1901, aux cotes 279 E DEPOT 1D (1à4), les suivantes sont encore conservées à la mairie de Rioux-Martin. ↩︎

- Le droit canonique et le droit civil calculent différemment les degrés de parenté. Pour le premier, on compte le nombre de générations nécessaires pour remonter à l’ancêtre commun ; le 4ème degré veut donc dire qu’il faut remonter aux arrières grands-parents. Dans le droit civil, on compte dans les deux sens : combien de générations pour remonter d’un des deux individus à l’ancêtre commun et combien pour redescendre au deuxième individu. Dans notre cas, cela correspond donc au 8ème degré. ↩︎

- Sous la cote 4T 490 pour Rioux-Martin, ils contiennent 18 feuillets. ↩︎

Famille Nau

Photo : Adrien Nau et son épouse Marie Thomas

Marie Thomas, fille de Prosper Thomas et de Thérèse Zulmée Constantin, a épousé Adrien Nau en 1878 à Rioux-Martin. Ce sont d’abord, au XVIIe siècle, les familles Bodet et Fillatreau qui habitent Moquet ; puis après une brève intervention de Pierre Frichou, ce fut la famille Constantin puis Thomas. Comme depuis Marie Bodet, c’est toujours par les femmes que Moquet s’est transmis, il n’est pas étonnant qu’à chaque étape ou presque il y ait un changement de patronyme de la famille qui y reste. C’est donc le tour de la famille Nau.

Moquet est alors partagé entre les trois enfants de Prosper : Antonin, qui gère l’ensemble de l’exploitation agricole, Marie et Elodie. Ni Antonin décédé en 1931 ni Elodie décédée en 1924 n’ont eu de descendance ; Marie quant à elle meurt en 1936 mais elle est veuve d’Adrien mort à 56 ans en 1907. C’est Edouard, leur fils aîné, qui rachètera l’ensemble à ses oncles et tante et frères et sœurs.

Adrien est né en 1849 à Marsas en Gironde : son père Pierre Alexandre qui avait épousé Marie Bonnecaze, originaire de Marsas, était percepteur non loin de là à Cavignac. Mais la famille Nau est de Charente maritime, de Clérac plus exactement. C’est dans cette paroisse que nous voyons naître vers 1605 Guillaume, l’ancêtre le plus ancien que nous ayons trouvé, et qui semble avoir demeuré plutôt à Montguyon. Cette famille aura de nombreux descendants, mais d’autres Nau existent également à Clérac et à Cercoux, sans qu’aucun lien n’ait pu être trouvé en tout cas pour l’instant. Les Nau sont propriétaires terriens, ils ont exercé au gré des années et des branches les professions de meunier, marchand, notaire royal, maître chirurgien, officier, sergent royal… et s’ils ont parfois « émigré » à Cercoux ou Bédenac, ils ont essentiellement investi certains lieux-dits de Clérac : Réservat, et surtout pour notre branche Manon et les Bertrands, puis le château de l’Espie.

Cette famille a beaucoup compté dans l’histoire de Clérac et on pourra consulter pour en savoir plus le livre écrit par Jean Paul Grasset sur Clérac1: il y fait une grande place à cette famille et notamment à Jules Nau (voir plus pour Jules Nau) qui fut maire et conseiller général. Jules et Adrien sont des cousins issus de germains et tous les deux ont été orphelins très jeunes : Jules né en 1854 a perdu sa mère à l’âge de 4 ans et son père à 10 ans ; Adrien né en 1849 avait 6 mois quand son père est mort et 13 ans au décès de sa mère. La mémoire familiale retient que c’est Firmin Nau, un lointain cousin d’Adrien et de Jules qui s’est beaucoup occupé de ces deux orphelins. Ils étaient donc très proches, au-delà du lien généalogique, et une fille d’Adrien, Thérèse, héritera de Jules resté sans descendance (du moins légitime), j’en parlerai dans un autre article.

Adrien a une sœur aînée, Jeanne Amelia Berthe Orélie, qui épouse en 1865 à Marsas Jean Largeteau. Ce dernier est le père de Jean Jacques, et le grand-père d’Anselme Ixil qui épouse en 1919 Marie Louise Gauthier, « Tante Mimi » pour ceux de ma famille qui l’ont connue. Le monde est petit : on notera ici que la Tante Mimi est l’arrière-petite-fille du frère aîné de Prosper Thomas… une fille de ce couple, Annie Largeteau, a épousé Paul Delavallade dont un petit-fils, Xavier, a été l’élève de l’auteur de ces lignes !

Adrien Nau est « pharmacien de première classe » à Chalais. C’est un décret du 22 août 1854 qui officialise la distinction entre les deux classes de pharmacien. Celui de 1ère classe pouvait exercer sur tout le territoire national tandis que celui de 2ème classe était limité à l’exercice dans son département de réception. Pour être pharmacien de 1ère classe, il fallait être détenteur du baccalauréat ès sciences2, avoir trois années de pratiques en officine et trois autres années d’études en école supérieure, et passer enfin l’examen correspondant. Les pharmaciens de 2ème classe quant à eux n’avaient besoin que d’un certificat de grammaire et d’un examen de physique, chimie et histoire naturelle, ils devaient avoir soit quatre années de stage en officine et deux ans en école supérieure, soit six années de stage et un an en école supérieure. Un décret en 1878 égalise les formations des deux classes, mais sans aucun doute Adrien avait-il déjà terminé ses études car c’est en 1877 qu’il achète la pharmacie de Chalais.

Il a alors bientôt 28 ans et il est encore domicilié à Paris, au 27 de la rue des écoles : finit-il ses études ? ou travaille-t-il déjà dans une officine ? nous ne le savons pas. Toujours est-il que le pharmacien de Chalais, de 1ère classe lui aussi, Adrien Alexandre Legué, est décédé en novembre 1876 à l’âge de 48 ans et que la pharmacie est à vendre. Adrien l’achète en juin 1877 pour la somme de 18 000 francs, dont il paie 10 000 francs immédiatement, le reste étant à verser dans les cinq ans. C’est Jean-Jacques Nau, son oncle, qui se porte caution : frère de son père Pierre Alexandre, il est propriétaire aux Morillons à Cercoux. Précisons que l’achat ne porte que sur le fonds de commerce, non sur le bâtiment.

Presqu’un an plus tard, en avril 1878, il épouse Marie Thomas (Marie Aimée Victoire Eugénie). Où habitent-ils alors ? Moquet ? mais Adrien aurait dû alors faire tous les jours Moquet-Chalais à cheval ou en voiture à cheval ? ou bien louaient-ils la maison correspondante à la pharmacie ? voire une autre maison ? C’était probablement le cas, car en juin 1885, Adrien achète la maison au-dessus et à côté de la pharmacie : il est mentionné alors comme demeurant à Chalais et l’entrée en jouissance se fera le 1er septembre. Le prix de l’achat est fixé à 20 000 francs.

Adrien et Marie Thomas ont cinq enfants. Des jumeaux : Edouard, qui sera pharmacien comme son père, et Maurice, qui est mort accidentellement sous la roue de la charrette de son grand-père Prosper ; Jeanne (la « tante Jeanne »), René décédé en 1916 des suites de la grande guerre ; Thérèse enfin qui épousera son lointain cousin Georges Nau et habitera Clérac.

Ce hameau de Moquet, extrêmement morcelé au XVIIe siècle entre de multiples propriétaires, un peu moins au début du XVIIIe siècle sous l’action des Constantin et de Prosper Thomas, va désormais entrer dans des périodes de partages successifs et de regroupements parfois laborieux.

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

- Jean Paul Grasset, Clérac commune de la lande saintongeaise, des origines à nos jours, éd. Le Passage des Heures, 2023. La photo de Jules Nau, Conseiller général, y figure en page de couverture. ↩︎

- Au tournant des années 1860-1870, à l’âge auquel Adrien a dû passer le Bac, c’est environ 5 000 jeunes seulement qui deviennent bacheliers chaque année. ↩︎

Jules Nau (1854-1924)1 constitue une figure marquante de Clérac2 et mérite qu’on s’y attarde un peu ici : même s’il n’est pas directement lié à Moquet, ses liens avec Adrien, sa femme Marie (Thomas) et leurs enfants étaient en effet très étroits, comme on va le voir.

Jules, tout comme Adrien (voir plus pour Adrien Nau), est un lointain descendant de Guillaume Nau (vers 1605-1640) mais il est inutile de remonter si loin pour chercher leur parenté : ils sont simplement cousins issus de germains.

Le grand-père de Jules : Gilbert (1790-1873) est d’abord grenadier dans le 3ème régiment de tirailleurs de la garde impériale au sein duquel il fait la campagne d’Allemagne en 1808-1809, puis comme caporal et sergent lors de la campagne d’Espagne en 1811-1812 où il est blessé. Il devient capitaine de Compagnie du 2ème corps de garde de la Charente Inférieure en 1813-1814, âgé de seulement 23 ans. En 1832, il est chef du Bataillon de la Garde Nationale pour le canton de Montguyon ; mais il exerce également la profession de percepteur à Cercoux entre 1814 et 1858. Son fils, Honoré, est receveur des contributions indirectes et on notera ici que le cousin d’Honoré, père d’Adrien, est percepteur à Cavignac…

Jules est orphelin dès son jeune âge : il a trois ans et demi quand meurt sa mère et dix ans au décès de son père. Il est envoyé comme pensionnaire au collège N.D. de Recouvrance à Pons, en même temps semble-t-il qu’Adrien qui y était également interne mais de quatre ans son aîné, orphelin très tôt lui aussi puisqu’il n’a pour ainsi dire pas connu son père mort quand il n’avait que six mois et qu’il a perdu sa mère quand il n’avait pas tout à fait treize ans. Ce sont donc deux cousins et deux orphelins qui se retrouvent au pensionnat, ce qui a manifestement forgé des liens qui sont restés forts et durables.

Jules n’a pas eu une adolescence heureuse puisque trois tuteurs se sont succédé. Le premier, son propre grand-père, se serait vu retirer sa tutelle, confiée ensuite à Firmin Nau, du Barail à Clérac, un cousin issu de germain. Mais celui-ci qui disposait d’une très bonne situation financière se retrouve ruiné, et la tutelle lui est retirée à lui aussi. Elle est enfin confiée à Ernest Gautret et cela va tout changer. Ce dernier est l’époux de Marie Thérèse Geneuil, cousine issue de germain ; il est distillateur et dispose lui aussi d’une situation très aisée, mais il meurt prématurément en 1872 à 48 ans, sans enfant, alors que Jules n’a encore que 18 ans.

Les liens entre Jules et cette famille Gautret étaient forts et sans doute cela lui a-t-il donné le goût des affaires dans lesquelles il se lance rapidement. Il achète 9 ha au lieu-dit l’Espie et y fait construire le corps principal du château qui existe encore et les bâtiments nécessaires à une exploitation, d’abord pour une laiterie puis rapidement pour la distillerie. En 1900, il fait construire les deux ailes du château pour loger les ouvriers travaillant sur l’exploitation. Faute d’eau en quantité suffisante, la distillerie sera déplacée à Teurlay au bord du Lary. Et dès après la grande guerre, il produit de l’électricité à Teurlay et alimente ainsi en courant le château, ses ailes et ses bâtiments d’exploitation. Il est également le premier à Clérac à avoir eu le téléphone ; l’un des premiers localement aussi à posséder une voiture : une Panhard.

Jules épouse en 1888 Marthe Delhuile de Moroville et ils n’auront pas d’enfant.

Elu maire de Clérac en 1884 à 30 ans puis conseiller général du canton en 1895 jusqu’en 1919, sous l’étiquette radicale, il a notamment largement œuvré au fait que la ligne de chemin de fer passe par Clérac et non par Montguyon… ce qui lui vaudra bien sûr des accusations de favoritisme lors des élections suivantes, dont il sort cependant vainqueur. Durant la guerre de 14-18, il met à disposition sa maison du bourg de Clérac pour y accueillir les nombreux blessés.