Familles

Les familles qui ont habité la maison

Famille Bodet

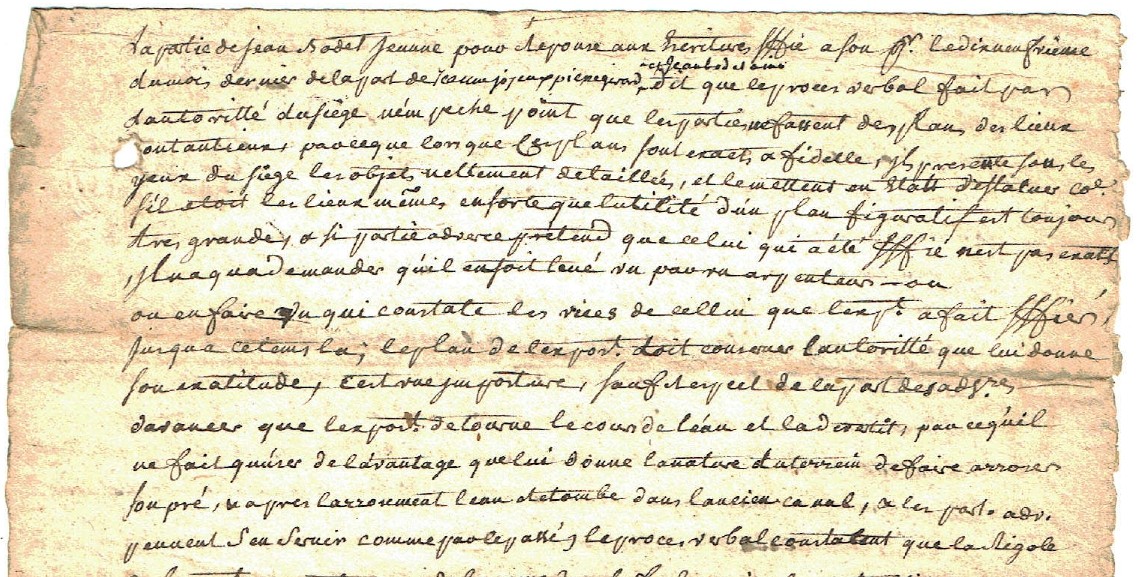

Dans les papiers conservés à Moquet figure un mémoire ou plus exactement une partie de mémoire du 30 juin 1764 (Jean Bodet le jeune contre Jean Bodet l’aîné et autres, dont un extrait figure en tête de cet article) concernant une question d’irrigation : manifestement Jean le jeune, qui habite alors Tétaud, est accusé de détourner une partie des eaux du Riou de Badou et ce texte présente sa défense, démontrant que toute l’eau qu’il utilise revient dans le Riou de Badou et donc que cela ne porte en rien préjudice à ceux qui l’accusent. Ambiance là encore…

En 1765 puis en 1766, deux actes de quittance, entre Andrée Fillatreau et son fils Jean Bodet le jeune d’une part et Jean Bodet l’aîné d’autre part, montrent que ce dernier finit de payer aux premiers ce qu’il leur devait à la suite d’une transaction faite en 1752 (donc après la mort de leur mari et père). Il s’agit d’un total de 900 livres, ce qui n’est pas rien là encore. Mais faute d’avoir retrouvé l’acte de 1752, on ne sait pas quel était le montant initial du prêt. Les relations sont donc loin d’être totalement conflictuelles, ou bien s’agit-il d’un acte passé à une époque où ils s’entendaient encore bien ?

Jean le jeune s’est donc établi chez Tétaud (il y habite en 1765 avec sa mère Andrée Fillatreau) et fera manifestement de bonnes affaires comme cultivateur et comme marchand : on trouve aux Archives départementales un grand nombre d’actes où il acquiert des terres, procède à des échanges, établit des reconnaissances de dette, etc. Marié à Jeanne Bardon, ils auront douze enfants entre 1762 et 1784, dont quatre au moins sont morts en bas-âge, et au moins quatre autres se sont mariés et ont eu une descendance. Le lien avec Moquet n’est pas rompu pour autant puisque sa petite fille Jeanne a épousé Jean Priou, famille installée à Moquet depuis plusieurs générations.

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

Jean l’aîné reste, lui, à Moquet puisqu’il en a acheté l’immobilier et le mobilier à sa mère et à son frère en 1760 (en savoir plus). Il a trois enfants de son premier mariage avec Jeanne Chadefaud, née à Rioux-Martin en 1726 et décédée à Moquet en 1754 (dont au moins deux enfants morts en bas âge), et cinq de son second mariage avec Françoise Brunet. On ne sait pas grand-chose de cette dernière, sinon qu’elle est veuve en premières noces d’un Jean Papillaud, avec qui elle a eu deux enfants, Pierre et Catherine. Nous savons par une quittance signée en avril 1788 par Pierre Papillaud à Françoise Brunet sa mère et Jean l’aîné son beau-père que Françoise avait doté son fils d’une somme de 2 000 livres et donc qu’elle n’était pas vraiment pauvre…

Plusieurs actes notariés montrent que constamment on procède à des cessions et acquisitions ou échanges. Ainsi, en 1764, Jean l’aîné achète à Anne Motard veuve de Jean Patinet dix onces de terre à vigne à l’Argentonne, pour 76 livres : « à prendre en plus grande pièce et du côté du midi, située au lieu appelé à l’Argentonne en ladite paroisse de Rioux Martin, confrontant du levant audit acquéreur, du midi à Jacques Chadefaud, du couchant au grand chemin qui va de l’Argentonne à Médillac sur main gauche et du nord audit vendeur ». Faute de cadastre, il faut bien se contenter de ces précisions somme toute assez sommaires. Heureusement que l’acte précise ensuite : « les plus amples confrontations ledit Bodet a déclaré bien savoir et s’en contenter »…

En 1770, Jean Bodet l’aîné achète un terrain à André Chatellier de Guilledon à Médillac (limitrophe de Rioux-Martin). L’achat porte sur « une pièce de terre en chenevière1 située ladite paroisse de Rioux-Martin près du moulin de Roche, confrontant du nord et levant à Jacques Chadefaud, du midi à Lacqueraut et du couchant au chemin qui va de Chalais au bourg de Médillac » et Jean paiera pour cela la somme de 42 livres. La même année, il achète à Philippe Dumas habitant La Lande à Rioux-Martin une pièce de pré « de chez Marcheteaux en la pièce du même nom avec un droit de rente de l’abbaye de Fontevreau2 confrontant au levant à Jean Bonnin, au couchant à la veuve Ansonneau, au midi au nommé Verdeau, et du nord à la veuve Petit et autres, contenant cinq onces quatre carreaux, un quart de carreau », pour la somme de 55 livres.

Éventuellement, il faut aller plus loin pour agrandir l’exploitation. Ainsi dans un acte de fermage daté de 1777, Jean Texier, domestique demeurant à la Grave d’Ambarès, et son fils Daniel, tonnelier, demeurant à Bordeaux, donnent en ferme à Jean Bodet l’aîné, marchand, demeurant au village de chez Moquet, les biens, domaines et héritages leur appartenant situés à St Aigulin, la Genétouze et Médillac : maison, bâtiments, terres labourables ou non, bois, etc. Cette ferme est faite pour cinq ans pour 27 livres par an. Par ailleurs, Daniel Texier est redevable à Jean Bodet de la somme de 99 livres (acte de 1768) et autres éléments qui se compensent. L’acte est passé en présence d’Elie Girard, galocher, habitant chez Moquet.

Jean l’aîné meurt en 1788. Mais sa veuve Françoise Brunet continue le mouvement. En 1790 elle procède à un échange avec Léonard Paillard. La première cède au second une pièce de terre labourable située au Lavoir, et en échange Léonard Paillard cède à Françoise Brunet « une pièce de terre appelée à la Courlac proche dudit village de Moquet, qui confronte de toutes parts à ladite veuve Bodet » ; la valeur des pièces étant inégale, elle paiera 200 livres à Léonard Paillard.

On ne sait pas exactement qui habitait Moquet en cette fin de 18ème siècle, mais manifestement Jean Bodet l’aîné, l’arrière-petit-fils de René Bodet et Guillemette Dalanson, a su faire prospérer ses affaires ainsi que son frère Jean le jeune, malgré les différends qui ont pu exister entre eux. Savoir à quoi correspondent les sommes évoquées ci-dessus est une question délicate (en savoir plus).

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

- Une chènevière est un champ de chanvre, le chènevis étant la graine de chanvre. ↩︎

- Il y avait à la Lande un prieuré dépendant directement de l’abbaye de Fontevreau, comme dans beaucoup d’autres lieux en sud-Charente d’ailleurs. On pourra à ce sujet consulter l’atelier de Claude Paynaud ↩︎

Famille Frichou

Famille Constantin

Jacques Constantin et Catherine Génie Frichou se sont mariés le 7 octobre 1817 : Jacques, revenu des campagnes napoléoniennes où il exerçait comme chirurgien, peut s’installer à Moquet maintenant qu’il a son diplôme de docteur en médecine (en savoir plus). Un autre article de ce blog (voir ici) montre toutes les relations qu’il y avait à l’époque entre les familles Constantin, Bodet, Frichou : il n’est pas étonnant que Jacques ait fait la connaissance de Catherine Génie. Elle est la nièce de Catherine Bodet, épouse de Jean Constantin vétérinaire à Moquet et oncle de notre Jacques Constantin.

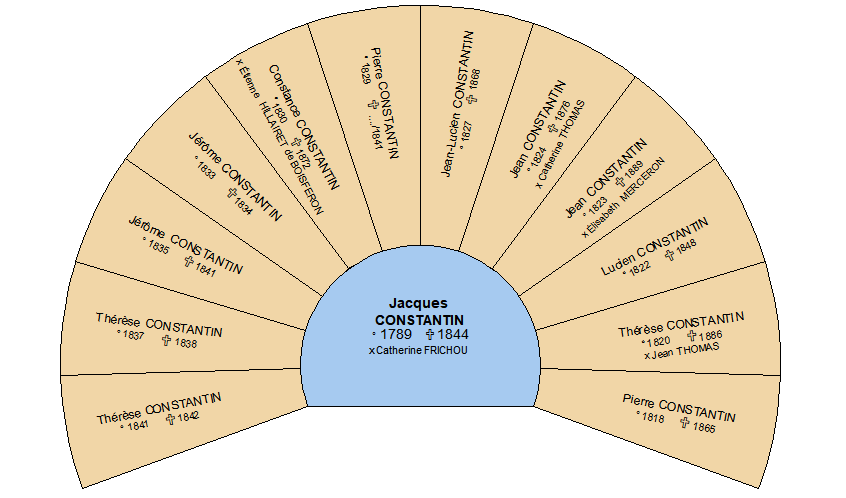

Le couple aura douze enfants, dont les quatre derniers sont décédés en bas âge. Et quatre seulement survivront au décès de leur mère, et encore dans ces quatre, Constance mourra un an et demi après sa mère. A une époque où tous les enfants s’appellent Jean ou Marie, le choix des prénoms de leurs enfants dénote manifestement…

- Pierre dit Sully, né en 1818, meurt à Moquet à 46 ans en 1865. Le 2 mai 1845, il est nommé « courrier à pied » à Luçon ; en 1853 il est mentionné comme témoin au mariage de sa sœur Thérèse Zulmée comme « commis à cheval des contributions indirectes », à Salles en Gironde ; il est ensuite receveur des contributions indirectes à Nantes puis à Chalais en fin de carrière. La mémoire familiale dit qu’il est décédé d’une congestion en vidant l’eau de la souillarde inondée, à Moquet.

- La seconde, Thérèse Zulmée, née en 1820 et décédée en 1886. Elle épouse Prosper Thomas, en 1853 et dans cette fratrie, c’est elle et son mari qui reprendront Moquet (en savoir plus).

- Lucien Numa, né en 1822. Il est décédé à Byans (près de Besançon) en 1848 pendant qu’il était militaire ; je cite ici l’acte de décès qui n’est pas commun : « lesquels nous ont déclaré qu’un individu à eux inconnu, de sexe masculin, paraissant âgé de vingt-sept ans, vêtu d’une capote d’infanterie de ligne portant le numéro soixante et dix et galonné sergent major, secondement d’un pantalon garance portant le numéro matricule deux mille six cent douze ainsi que le col noir et militaire qu’il portait, a été trouvé mort, le seize du courant à midi et demi sur le territoire de Byans, près du moulin de Reulot ; en suite es indices énoncés plus haut et des renseignements pris près le Monsieur le Colonel du soixante dixième de ligne en garnison à Besançon, nous nous sommes assurés que ce cadavre était celui de Lucien Numa Constantin, né à Rioux-Martin, département de la Charente, sergent major à la cinquième compagnie du troisième bataillon d’infanterie de ligne en garnison à Besançon » etc. La presse locale de l’époque n’a pas relaté cette macabre découverte et je n’en sais pas plus sur ce qui s’est passé (on pourra lire ici son acte de décès).

- Eugène Oscar, né le 31 décembre 1823 et décédé en 1889. Il était marchand drapier puis « marchand de nouveautés » à Angoulême. Il est notamment le grand père des « sœurs Blanchier » par sa fille Hélène, et du colonel Jean Charles par son fils Pierre Cassius Eugène. À noter que l’épouse de Jean Charles, Henriette, est la sœur d’Edgar Faure. Dans une étude qu’il a faite sur la famille Constantin, le colonel indique qu’il serait né courant 1823 mais que son père avait omis de faire la déclaration. Le maire, dont il était l’adjoint, avait alors accepté de le porter à l’état civil du 1er janvier 1824 mentionné comme né la veille…

- Jean Cassius Lor, né en 1824. Il est témoin au mariage de sa sœur Thérèse Zulmée et mentionné comme chirurgien à Saint-Ciers-La-Lande, aujourd’hui Saint-Ciers-sur-Gironde. Il y a retrouvé son cousin germain Pierre Hillairet de Boisféron, notaire et fils de Marie-Thérèse Frichou, la tante de Jean Cassius Lor. Il est à partir de 1860 médecin à Verteillac, où il décède en 1876.

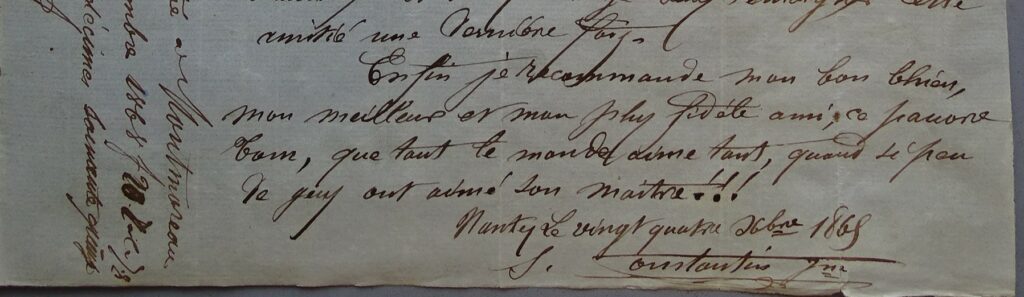

- Jean Lucien Sylvain, appelé en famille Pierre Sylvain, né en 1827 et décédé à 41 ans à Nantes en 1868. Il est négociant en draperie, rouenneries et nouveautés. Le 24 décembre 1865, il fait son testament instituant légataire universel son frère Lor. Il parle de son père et de son frère Sully avec beaucoup de cœur, de sa mère qui vit encore avec vénération. Il laisse 1/10 de ses biens à sa sœur Thérèse-Zulmée, 1/10 aux enfants de celle-ci, 1/5 à sa sœur Constance, 3/5 à son légataire universel, plus quelques legs divers. Il ne mentionne nulle part son frère Jean-Eugène-Oscar. Jean-Lucien-Sylvain meurt rempli d’amertume le 3 décembre 1868, à 40 ans, sans que l’on connaisse les raisons de cet état d’esprit que nous révèlent les dernières lignes de son testament où l’on peut lire : « Enfin, je recommande mon bon chien, mon meilleur ami et mon plus fidèle ami, ce pauvre Tom que tout le monde aime tant quand si peu de gens ont aimé son maître !!! »

- Pierre Frédéric, né en 1829. Il est manifestement décédé très jeune, car il ne figure pas dans le recensement de 1841 ni dans les suivants. Le colonel fait état d’une tradition familiale selon laquelle il serait parti en Amérique sans que rien ne vienne étayer cela, malgré les recherches. L’hypothèse d’un décès en bas-âge reste donc la plus probable.

- Thérèse Eudoxie, en famille Constance, née en 1830 et décédée en 1872. Elle épouse son cousin germain étienne Hillairet de Boisferon. Ce dernier est en effet le fils de Jean Bernard et de Marie Thérèse Frichou, dont elle est elle-même la nièce. Anne Marie Froin raconte dans ses souvenirs : « Toute jeune fille, elle avait été désarçonnée et trainée par un cheval emballé et son père en désespoir de cause avait dû l’amputer du pied [et bien plus si l’on en juge par la prothèse]. Il connaissait le travail énergique et vigoureux. Elle se remit, se fit appareiller à Paris et grâce aux robes longues et amples de l’époque, fit très bonne figure dans le monde. Mariée à un Mr Hillairet de Boisferon, notaire à Saint Ciers la Lande [aujourd’hui Saint-Ciers-sur-Gironde], la pauvre Constance mourut en couches à 30 ans [à 41 ans en fait] ». Cette prothèse est toujours conservée à Moquet, attestant ainsi cette mémoire familiale.

- Jérôme Adolphe Horace, né en 1833 et décédé à 6 mois.

- Jérôme Narcisse Napoléon dit Anatole, né en 1835 et décédé le 3 octobre 1841 à 6 ans.

- Thérèse Marie, née en 1837 et décédée à 13 mois

- Thérèse, décédée à 7 mois : elle nait le 3 octobre 1841, c’est-à-dire le jour du décès de son frère.

Qui habite en 1841 au hameau de Moquet, y compris le Paillard de l’époque ? Le recensement y dénombre 60 personnes, Paillard compris. La population totale de Rioux-Martin est de 810 habitants. Moquet en représente donc environ 7,5 % et constitue le plus gros hameau hors le bourg et les écossais.

On y trouve bien entendu la famille Constantin et huit de leurs enfants. Pierre Sully a 23 ans et habite encore chez ses parents alors qu’on ne l’y trouvera plus dans le recensement de 1846, ce qui montre qu’il aura quitté à cette date le domicile familial. Thérèse Zulmée, surnommée Mélina en famille, habite elle aussi à Moquet qu’elle ne quittera pas jusqu’à son décès puisqu’elle s’y installe après son mariage avec Jean Prosper Thomas. à vrai dire, le couple habitera quelques temps à la Maurine à La Genétouze puis à Paillard comme cela est décrit par ailleurs. On retrouve logiquement les autres frères et sœurs, encore jeunes : Lucien Numa, 19 ans ; Jean Eugène Oscar, 18 ans ; Jean Cassius Lor, 17 ans ; Jean Lucien Sylvain dit Pierre, 14 ans ; Constance, 11 ans ; Jérôme Narcisse Napoléon dit Anatole, 6 ans. La dernière de cette grande fratrie, Thérèse, n’y figure pas encore : elle nait le 3 octobre 1841 et l’agent recenseur était sans doute passé avant. Pour cette même raison n’y figure pas non plus son frère Anatole, décédé le même jour, pas plus que l’avant-dernière fille, Thérèse Marie née en 1837 et décédée en 1738. Nous n’y trouvons pas non plus Pierre Frédéric, né en 1829 : probablement est-il décédé comme nous l’avons indiqué plus haut. Le recensement suivant en 1846 ne mentionne plus Pierre Sully, Lucien Numa, Eugène Oscar, Jean Cassius Lor, ni enfin Jean Lucien Sylvain, respectivement âgés de 28, 24, 23, 22 et 19. Ils étaient donc manifestement déjà partis vivre ailleurs leur vie d’adultes ! En plus des deux parents et des huit enfants, on trouve encore quatre domestiques : Jean Drilhon, Madagascar Léon, Pierre Patrave et Jacques Polase et deux servantes : Marie et Marie Pauline, sans nom de famille.

Ils vivent donc à 16 personnes en 1841 dans une petite moitié de l’actuel Moquet. Si on reporte le métré de son actuelle façade sur le cadastre napoléonien, Moquet est coupé en deux parcelles et la limite passe entre la porte et la fenêtre de la pièce d’entrée, soit sans doute au niveau de l’ancienne cloison. En gros, la partie Est (côté route) appartient aux Priou, la partie Ouest aux Constantin. François Vironneau possède semble-t-il l’actuelle souillarde et cave. Ce sont donc 44 autres personnes qui vivaient dans le hameau, c’est-à-dire dans le reste de la maison et dans les pièces d’habitation derrière Moquet et de l’autre côté de la route. Les pièces sont grandes mais pas si nombreuses que cela : on vivait sans aucun doute entassés les uns sur les autres, c’était un autre mode de vie, assurément.

Pour visualiser sur Geneanet, c’est ici

Famille Thomas

Famille Nau

Famille Lamaronnière

Durant toute la grande guerre, Edgard Lamaronnière, sa femme et ses parents ont échangé de très nombreux courriers dont 1036 sont aujourd’hui conservés dans ma famille (plus de 700 pour la seule année 1915). La plupart sont échangés entre Edgard et Marguerite sa femme, mais quelques uns aussi adressés à d’autres, comme son frère Roméo. Beaucoup sont perdues, on peut estimer que c’est probablement le triple de lettres qui ont été effectivement échangées. Il n’était sans doute pas évident de conserver les lettres reçues en étant sur un front en constant mouvement et sous les bombardements, et à l’arrière de garder aussi les courriers du soldat lointain. C’est sans doute un miracle que tous ces documents nous soient parvenus, certes dans des cartons divers et dans un grand désordre, passant d’un grenier à l’autre au gré des nombreux déménagements, indemnes des souris, des insectes et des moisissures !

Edgard Lamaronnière est né en 1889 à Barbezieux, il était mon grand-père maternel. Le 1er août 1914 paraît l’ordre de mobilisation générale, et voilà Edgard parti pour rejoindre son casernement, laissant derrière lui une femme, Marguerite, et un bébé d’un peu plus de deux mois.

Plutôt que de retracer le long parcours de ce chasseur monté, détaché au 60 RI, je voudrais ici donner à lire quelques « bonnes feuilles », choisies dans ces multiples lettres : elles donnent à voir, outre le fait qu’il avait manifestement une bonne plume, les horreurs de cette guerre et la capacité d’un jeune homme d’un peu plus de vingt-cinq ans à analyser et prendre du recul par rapport aux évènements et aux hommes.

L’allégorie du moulin à vent

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

Ce courrier daté du 19 octobre 1915 fait suite à un épisode particulièrement difficile et meurtrier, celui de la troisième bataille d’Artois dans le Pas-de-Calais. Comme souvent de tels combats sont suivis de moment de calme, durant lesquels les soldats pouvaient vaquer plus tranquillement, et sans aucun doute se remettre quelque peu si cela était possible.

« Ce tantôt j’ai visité un moulin à vent qui tournait ; il y en a beaucoup par ici. J’errais dans la campagne et le hasard de mes pas que je ne dirigeais point m’a amené auprès de ce vieux moulin de bois dont les grandes ailes tournaient au gré du vent plus ou moins fort. Je me suis arrêté un moment à contempler ces ailes puissantes et je me demandais jusqu’où bondirait celui qui serait saisi dans leur toile lorsqu’elles passent auprès du sol. Ces moulins bâtis sur pilotis sont plus hauts que les nôtres et tournent tout entiers sur un énorme pivot. On y accède par un grand escalier qui s’appuie à la béquille, c’est-à-dire à la grande pièce de bois qui sert à orienter le moulin. Le meunier était en haut devant la porte ouverte, j’ai engagé la conversation avec lui, c’était un vieux blanc d’années et de farine qui m’a obligeamment offert d’y monter. J’ai été émerveillé de voir tant de choses en si peu d’espace. Au sommet, directement commandées par les ailes, se trouvent deux paires de meules qui travaillent ensemble, l’une moulait du blé, l’autre du seigle. Sur le même étage se trouve un appareil pour nettoyer le grain. En bas il y a un blutoir où passe la farine de blé, et différents conduits qui recueillent le son, la farine d’orge, etc. L’hiver on peut même y mettre un poêle et de petites lucarnes rondes doivent donner du paysage environnant une vue très étendue lorsque le temps n’est pas désespérément gris et triste comme celui d’hier.

Ainsi malgré la guerre, malgré les champs de bataille tout proches, les moulins tournent de leur tic-tac tranquille, et le même vent qui, peut-être, vient de passer sur des cadavres sans sépulture, fait tourner ces ailes paisibles et le dernier souffle des mourants vient peut-être avec le souffle de l’air les frapper et aider à broyer le grain qui nourrit les vivants.

D’un côté les chocs sanglants, les luttes furieuses, les fracas monstrueux des canons, toutes les haines des hommes qui vivent en foules rageusement déchaînées.

De l’autre côté, à quelques kilomètres à peine, le symbole de la vie solitaire et laborieuse, car c’est une vie d’ermite que celle d’un meunier dans son moulin. »

L’ultime tentation d’en finir

Le même jour, tard le soir, Edgard reprend la plume pour à nouveau écrire à Marguerite sa femme : il lui fallait manifestement vider sa tête de toutes les images horribles et de l’inanité de cette boucherie. L’extrait est un peu long sans doute, mais le couper davantage serait sans doute trahir cette expression de désarroi extrême, de lutte contre soi-même et de rebond victorieux.

« […] J’ai interrompu ma lettre cette après-midi pour m’en aller errer encore dans la campagne, essayer de me reprendre et de me dominer. Je t’ai dit au début de ma lettre que hier, assis au bord d’une route, je m’étais recueilli. J’avais ouvert mon livre de messe et mes yeux sont tombés sur un passage du psaume 101. « Vous vous lèverez pour secourir Sion parce que le temps est venu d’avoir pitié d’elle le temps de faire grâce est arrivé. » Ce sont bien des paroles d’espoir et pourtant rien n’y a répondu en moi, le silence m’avait un peu endormi, je me croyais apaisé. Je suis rentré. Les permissions reprenaient, un homme partant allait à Barbezieux ; je lui ai remis ma montre qui s’était brisée à l’attaque du 25. Son tic-tac arrêté, cette petite chose presque morte c’est l’image de la pensée de ton Mitou que tu vas recevoir. Par tes soins Mimi elle me reviendra réveillée, vivante à nouveau, il me sera doux de l’entendre.

Ma Mimi, mon cher amour, je suis descendu ces jours passés au plus profond d’un abîme horrible. J’étais perdu dans un tourbillon où ma raison s’égarait, où la pensée submergée m’échappait, j’aurais voulu pleurer, être secoué de sanglots, traduire mon désespoir, le laisser s’user par son excès même. Et, comme un tourment de damné, partout me suivait cette pensée affreuse : nos efforts pour vaincre ont été vains, notre élan s’est brisé et de longs mois je vais rester là captif sous le poids de notre échec dans l’amertume de mes projets indéfiniment ajournés, des effusions et des caresses différées.

Pardonne-moi ma Louvette mais j’ai compris ces jours-là l’âpre volupté d’anéantir cette misérable chair, de faire éclater sous un lingot de plomb cette misérable cervelle où la douleur bouillonnait. A quoi bon vivre pour assister au meurtre d’un pays, pour avoir le cœur pris de nausée devant les basses ambitions de ces lâches qui escomptent sans vergogne les places que laisseront à leurs appétits les braves qui tomberont, de ces tristes sires qui n’ont que l’idée de sauver leur peau pour ajouter sur leur bras à leur grade le galon d’un mort. A quoi bon vivre témoin de ces ignominies, incertain de l’avenir, sans pouvoir goûter les joies du foyer, la douceur d’un cœur de femme pressé contre le sien, le charme d’un bébé qui grandit ? A quoi bon vivre enfin si je dois traîner cette vie loin de toi mon aimée, et pourquoi vivre ?

Voilà mon amour, mon cher trésor, la hantise dans laquelle j’ai vécu ou plutôt traîné les jours passés. Je te le dis mon aimée parce que je veux que tu n’ignores rien de ton Mitou. Je t’avoue mes misérables tourments. Si je viens de sortir victorieux mais brisé de cette lutte intérieure ce n’est pas à ma volonté trop déprimée et trop malade que je le dois. C’est que ma foi de chrétien l’a emporté sur mon indécision à continuer la lutte, et c’est surtout mon aimée que je t’ai sentie près de moi, qu’il m’a semblé que tu passais ton bras autour de mon cou et qu’à la minute la plus atroce de mon désespoir j’ai revu ton âme dans tes yeux et senti passer la douceur de ta caresse.

Alors ma Louvette j’ai compris que tout pouvait crouler de mes espoirs de prochain retour, de mes chimères de patriote, de ma fierté de Français, il pouvait ne plus rien subsister en moi et qu’il me suffirait de ton amour, Mimi, d’un sourire de toi, d’un zézaiement de Bébé pour que refleurisse sur tant de ruines le bonheur de vivre.

Le Mitou qui te reviendra mon aimée ne sera pas sans doute le jeune homme enthousiaste et gai d’avant la guerre, il ne faudra pas lui en vouloir ma Louvette si son rire est éteint pour longtemps et si parfois plus tard ses yeux s’embuent de tristesse, ce ne sera pas qu’il sera moins heureux auprès de toi, bien au contraire ; ce sera seulement de mauvais souvenirs qui remonteront. Un combat intérieur comme je viens d’en livrer un avec moi-même laisse au fond de l’âme sa marque indélébile. On ne peut pas impunément avoir maudit le sort, et les hommes, douté de soi et de Dieu, et je ne m’en consolerais pas si la défaite de ma volonté n’avait été ta victoire à toi, celle de ton amour ma jolie.

Maintenant que voilà écrite cette longue confession où je n’ai pu mettre quand même que le bien faible écho de mon agitation faute de mots pour l’exprimer je me sens moins abattu et j’attends ta réponse ma Louvette chérie. J’attends le doux enveloppement de ton amour. Je ne veux plus penser désormais à rien de ce qui ne sera pas notre réunion. »

« Vous m’avez écrit en me vantant ainsi que ma tante Jouannis les qualités que possède Mademoiselle Magrangeas. Il n’en a pas fallu davantage, pour une chose aussi sérieuse que le mariage je préfère m’en rapporter à mes parents qu’à un étranger » : c’est ce qu’écrit Jean Oscar Daire (voir sur la généalogie) à ses « oncle et Tante » pour répondre favorablement à la proposition qu’ils lui font d’épouser Marie Magrangeas.

Jean Oscar Daire et Marie Magranges sont les grands-parents maternels de ma mère, le premier natif de Montmoreau, la seconde de Montbron.

Oscar, c’est ainsi qu’il s’appelait « en famille », est nommé comme commis des postes à Alger en juin 1884, il a trente ans et il est encore célibataire. Alger est alors le chef-lieu de l’un des trois départements français d’Algérie et c’est donc en tant que fonctionnaire de l’administration des Postes qu’il y est nommé. Il est en correspondance avec Louis Crosson, qui est à un lointain cousin par alliance mais aussi un oncle de sa future femme1, et c’est manifestement ce Louis Crosson et sa femme Marguerite Magrangeas qui ont arrangé le mariage de leur nièce Marie Magrangeas avec Oscar. La différence de génération fait qu’il les appelle « oncle » et « tante ».

La première lettre qui nous est parvenue date d’avril 1885, la première rencontre entre Oscar et Marie a eu lieu le 10 juin, le mariage a été célébré le 20 juillet à Montbron, et les voilà tous deux à Alger le 20 août, de la même année bien entendu : une affaire rondement menée ! Et elle durera jusqu’au décès de Marie en 1940 à l’âge de 83 ans (Oscar décède en 1946 à 91 ans).

Mais les quelques courriers d’Oscar à « ses oncle et tante » parlent d’eux-mêmes, je propose donc de les laisser parler.

Le 23 avril 1885, Oscar leur écrit :

« Vous pouvez voir par ces chiffres qu’il y a une différence sensible entre le traitement de France et celui d’Algérie.

Bien que je me plaise énormément à Alger, si pour obtenir la main de Mlle Magrangeas il me faut faire le sacrifice de cette résidence, je le ferai avec plaisir et je rentrerai en France le cœur joyeux. Je demanderai soit Bordeaux, Angoulême ou La Rochelle. Quelle que soit la ville cela m’importe peu, du moment que je ne serai plus seul, je me trouverai bien partout.

Seulement je ne puis faire ma demande de changement de résidence que lorsque je serai marié. Admettez que je rentre en France et que pour une cause quelconque, indépendante de ma volonté, ce mariage ne se fasse pas, je subirais une grande diminution de traitement et recommencerai de nouveau à m’ennuyer dans une ville brumeuse comme Rouen ou Limoges2 c’est alors que je regretterais ce beau soleil d’Afrique. Ce qu’il y a de plus sage à faire est je crois ceci : j’ai l’intention le plus tôt qu’il me sera possible de demander un congé de deux mois pour aller en France. Si en deux mois ce mariage pouvait se faire, nous reviendrions à Alger et alors je ferais ma demande de changement de résidence et un mois ou deux après nous serions de retour en France.

Ce ne serait pas je crois une grande peine. Puis lorsqu’on s’aime véritablement n’est-ce pas beau de parcourir ensemble une partie de la France, de visiter les grandes villes qui se trouvent sur votre route, l’arrivée à Marseille, l’embarquement à bord d’un de ces magnifiques paquebots à marche rapide de la Cie Transatlantique, qui vous transportent en 26 ou 28 heures de Marseille à Alger, cette ville du soleil où l’on coudoie à chaque pas tous les peuples de la terre depuis le noir du Soudan jusqu’aux blonds fils de la Norvège, l’arabe drapé dans son burnous, la Mauresque complètement voilée, la Juive dans son costume national brodé d’or ; de temps à autre des caravanes arrivant du désert, etc., tout cela ne vaudrait-il pas la peine de faire ce voyage ? Ce ne serait pour ainsi dire qu’un voyage de noces et fait aux frais de l’Etat ce qui ne gâterait rien.

Dans le grand monde, le soir des noces on prend le train et on va passer un ou deux mois soit en Italie soit ailleurs, nous ferions donc comme le grand monde avec cette différence que nous ne serions pas obligés de partir le soir même des noces. Mes parents m’ont parlé de cette demoiselle, ils la trouvent très bien et comme je sais qu’ils ont bon goût il n’y aura donc aucune difficulté je crois de mon côté.

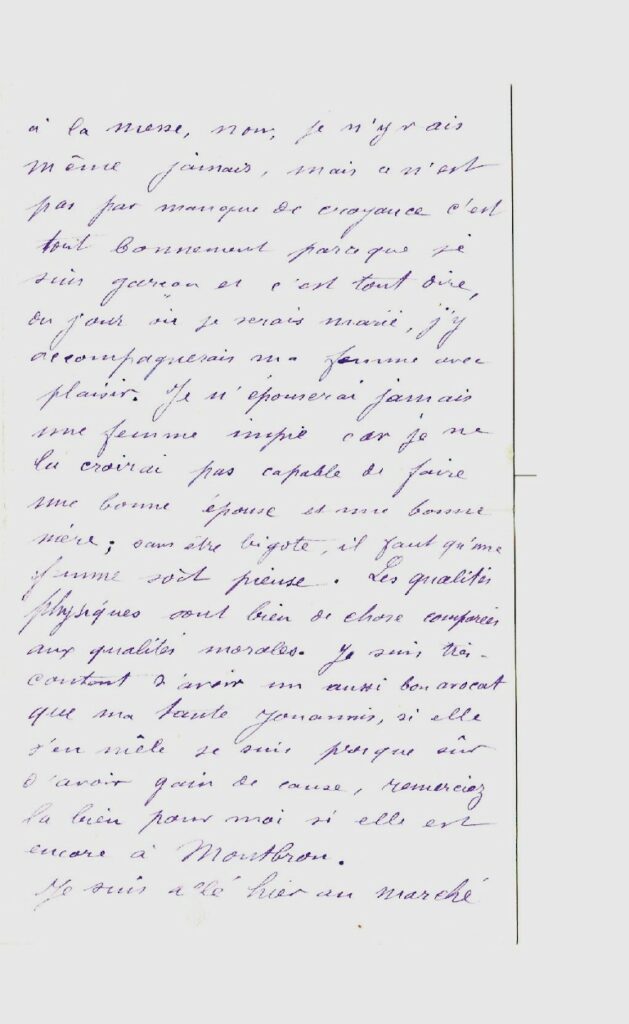

Quant à moi, physiquement je ne suis pas plus beau qu’un autre mais moralement, au risque d’être traité de fat, j’en connais beaucoup qui valent moins que moi. Il m’arrive souvent d’entendre des jeunes gens de mon âge et de plus jeunes dire : quand je serai marié, si jamais ma femme se permet de vouloir aller à l’église, je me séparerai d’elle, ou d’autres propos à peu près semblables. Pour eux il suffit d’être curé pour être malhonnête homme, tout ce qui est religion, Dieu lui-même, n’échappe pas à leur médisance3. Pour moi, j’ai été élevé par ma mère dans la crainte de Dieu et je m’en trouve bien. Je crois qu’il n’y a pas de société possible sans morale et de morale sans religion… Je ne veux point vous dire que je vais souvent à la messe, non, je n’y vais même jamais, mais ce n’est pas par manque de croyance, c’est tout bonnement parce que je suis garçon et c’est tout dire, du jour où je serais marié, j’y accompagnerai ma femme avec plaisir. Je n’épouserai jamais une femme impie car je ne la croirai pas capable de faire une bonne épouse et une bonne mère ; sans être bigote, il faut qu’une femme soit pieuse. Les qualités physiques sont bien [peu] de chose comparées aux qualités morales. Je suis très content d’avoir un aussi bon avocat que ma tante Jouannis, si elle s’en mêle je suis presque sûr d’avoir gain de cause, remerciez-la bien pour moi si elle est encore à Montbron. »

Le 12 mai 1885

« Je suis en vérité confus des éloges que vous ne cessez de me prodiguer. Je ne suis point une âme d’élite, mais par mon contact (si contact il y a) avec l’autre âme dont vous me parlez, je ferai en sorte de le devenir.

Vous me pressez de demander un congé. Si je n’écoutais que mon désir, je serais à Montbron en même temps que ma lettre.

La liberté n’est point de ce monde ; je suis donc obligé de passer par la filière administrative. Il me faut aller voir le médecin de l’administration pour obtenir quoique bien portant un certificat de maladie, lequel certificat est joint à une demande de congé et transmis par les soins du Directeur au Ministre qui statue. Soyez assuré que j’userai de tous les moyens en mon pouvoir pour être à Montbron le plus tôt possible. Quoiqu’il arrive, mes parents devront être reconnaissants à Mademoiselle Magrangeas ainsi qu’à vous de ce double résultat : me faire aller en congé un an avant l’époque où je pensais pouvoir y aller, et s’il y a mariage, me faire rentrer en France, ce que je ne ferais peut-être jamais si je restais garçon ou si je me mariais ici.

Il me serait fort difficile de vous dire si en parlant de deux ou trois mille francs de dot, vous vous êtes trop avancé ou non. Je n’ai jamais traité ce sujet avec mes parents et comme vous voyez, il ne m’est pas facile de répondre à votre question. Comme mon oncle Edouard le dit si bien, les questions d’argent sont choses très délicates et qu’il faut traiter avec tact.

Comme vous allez à Montmoreau un de ces jours si vous n’y êtes déjà, ayez la bonté d’en parler à mon père, il vous renseignera on ne peut mieux, c’est comme vous le savez un bon vieux qui fera je crois un bon beau-père.

Vous avez pu remarquer que je ne vous ai jamais demandé quelle était la fortune de Mademoiselle Magrangeas ni quelle serait sa dot ; cela m’importe peu, qu’on ne lui en donne pas du tout si on veut, cela m’est égal, ce n’est pas parce que la dot sera plus ou moins lourde que j’avancerai ou que je reculerai, non ; ce n’est pas un marché que je fais, remarquez que je parle en toute sincérité. J’envisage le mariage autrement tel que Dieu l’a créé. Je recherche d’abord une femme vertueuse, en un mot ayant toutes les qualités qui font la bonne épouse et la bonne mère. Je préfère de beaucoup une femme pauvre mais douce, bonne et vertueuse à une femme riche, très riche, immensément riche même mais au caractère violent et vicieux et au cœur de marbre ; avec celle-ci je serais malheureux, avec celle-là je serais très heureux.

Il y a quelque temps, on m’a proposé ici de me faire marier avec une orpheline de 20 ans possédant disait-on quarante mille francs. J’ai fait une réponse de normand, je n’ai dit ni oui ni non. Sur ces entrefaites, vous m’avez écrit en me vantant ainsi que ma tante Jouannis les qualités que possède Mademoiselle Magrangeas. Il n’en a pas fallu davantage, pour une chose aussi sérieuse que le mariage je préfère m’en rapporter à mes parents qu’à un étranger. Je sais Mademoiselle Magrangeas jolie et possédant les qualités désirées, c’est tout ce que je demande avec prière qu’on me l’accorde. Si mes désirs se réalisent, j’espère la rendre la plus heureuse possible et je crois qu’elle n’aura pas lieu d’être mécontente de son court séjour à Alger où nous prendrons les bains de mer si elle le désire. Elle verra les parcs à autruches du jardin d’essai du Hamma et une foule d’arbres indigènes et exotiques inconnus en France. Puis la traversée l’été par une mer bien calme, une mer d’huile comme on dit, ce qui est presque tous les jours l’été, ne manque pas d’un certain charme. Après deux ou trois heures de marche, les côtes de France se perdent dans la nuit ; le lendemain matin vers les 10 heures, les côtes des îles Baléares apparaissent à nos yeux. Là quelques hirondelles traversent joyeuses les cordages du navire et vous accompagnent ainsi pendant deux ou trois heures. Des troupes de marsouins s’ébattent autour du navire dont l’hélice laisse en tournoyant la mer bleue, son sillage argenté ressemblant la nuit à des milliers de paillettes d’argent miroitant au soleil. Le soir à 9 ou 10 heures on est à Alger après 28 ou 30 heures seulement de traversée.

Le sincère attachement qu’a Mademoiselle Magrangeas pour ses parents est une chose fort louable, le contraire serait déplorable et j’estime qu’on ne saurait jamais trop aimer son père et sa mère.

J’ai reçu votre lettre hier le 11, elle a dû séjourner à Port Vendres deux ou trois jours en attendant le départ du paquebot.

Les mandarines n’étaient pas aussi belles et aussi bonnes que je l’aurais désiré mais je n’ai pas eu le choix, il n’y avait qu’un seul marchand et encore en avait-il très peu. Si à la saison prochaine je suis encore ici, je vous en ferai manger de bonnes et de grosses. Je suis très content que vous ayez fait goûter quelques fruits à Mademoiselle Magrangeas, je regrette seulement qu’il n’y en ait pas eu davantage, mais le colis pesait juste 3 kilos. Je vous envoie aujourd’hui par la poste quelques groseilles d’Amérique, c’est je crois aussi un fruit nouveau pour vous.

À bientôt j’espère, le plaisir de vous voir. »

Le dimanche 7 juin, Oscar est rentré en France, chez ses parents à Montmoreau ; il écrit dès le mardi à « ses oncle et tante » :

« Cher oncle et chère tante,

Ainsi que je vous l’avais annoncé, je suis arrivé à Montmoreau dimanche dernier à 11 h 1/2. Je partirai de Montmoreau pour Montbron demain mercredi à 11 h 20 du matin après un très court séjour dans ma famille car j’ai hâte de connaître Mademoiselle Magrangeas et de savoir si mon voyage aura des résultats heureux.

J’ai vu hier ma tante Jouanis qui m’a dit aussi le plus grand bien de cette demoiselle. Si Dieu exauce mes vœux j’aurai en elle une épouse modèle et qui sera la plus aimée des femmes.

Je prie Dieu de m’accorder ce suprême bonheur et je serai alors doublement satisfait de mon voyage car j’aurai vu ma famille et je retournerai à Alger non plus seul mais avec une douce compagne avec laquelle je partagerai les joies et les peines de la vie. Son bonheur me rendra heureux, ses chagrins me rendraient malheureux, je ferai donc tout ce qui dépendra de moi pour les lui éviter.

Nous resterons à Alger le temps qu’il lui plaira d’y rester, aussitôt qu’elle en manifestera le désir je demanderai mon changement de résidence ; habiter l’Algérie ou la France me sera alors indifférent.

À demain soir, donc, cher oncle et chère tante le plaisir de vous voir,

Votre neveu tout dévoué

O. Daire »

L’affaire est conclue même si le mariage n’a pas encore eu lieu : reproduisons enfin la dernière lettre du 3 juillet de cet ensemble « proposition, découverte mutuelle, décision et mariage »… qui aura lieu une quinzaine de jours plus tard.

« Chère Madame et bien chère Mademoiselle,

J’ai l’heureuse satisfaction de vous annoncer que Monsieur Magrangeas est en très bonne santé et a fait un bon voyage ; il se dispose à partir samedi matin à 7h20.

Ma mère consultée au sujet de la robe en dentelle n’a fait qu’approuver votre choix, faites donc venir sans retard les choses nécessaires à sa confection ainsi qu’à une robe claire à votre goût, fleurs rouges ou bleues.

Je vous attendrai mardi matin au train de 8h40, le train que je dois prendre (le premier de la journée) arrive à Angoulême à 8h35 ; si par hasard il se trouvait en retard, je vous rejoindrai avec ma mère à votre domicile, rue des Trois N.D.,224.

Plus le jour de notre hymen approche, plus je me sens heureux ; encore dix-sept longs jours et nous serons au jour heureux et béni de notre réunion éternelle car nous serons je l’espère réunis au ciel comme sur la terre, Dieu ne voudrait point me séparer de celle que j’aime plus que moi-même.

Ayez, ma bien aimée Marie, confiance entière en moi, aimez-moi comme je vous aime et je jure de vous rendre heureuse.

Bannissez toute crainte de votre cœur, n’écoutez point tous ces conseils plus ou moins sincères donnés par des personnes que vous n’aimez guère, votre mère seule peut vous en donner de bons et de salutaires. Il y a sur Terre des ménages très heureux, nous avons l’un et l’autre tout ce qu’il nous faut pour en faire partie ; ayons donc toute confiance en l’avenir, Dieu que nous aimons et que nous prierons ensemble nous protègera.

Sous un extérieur froid, je cache un cœur tendre, plein d’amour contenu, aimez-le bien je vous en prie car je serais trop malheureux sans cela.

Mardi donc, ma Marie chérie, ma douce amie, le plaisir extrême de nous embrasser ainsi que votre mère qui doit devenir la mienne.

Votre bien dévoué serviteur (en attendant un autre titre)

JO Daire

J’espère que ces titres d’amitié ne vous froisseront pas ? N’êtes-vous pas ma fiancée devant Dieu et dimanche devant les hommes. »

- Ce lien est quelque peu compliqué. Louis Crosson est le beau-frère de Marie Angela Jouanis et un lien unit Oscar et Angela Jouanis : le couple François Dussieux x Barbe Chatenet sont les arrières grands parents à la fois d’Angela (Marie Gabrielle Dussieux x Jean Vilespy, puis Marie Vilespy x Jean Jouanis, père d’Angela) et d’Oscar (Marie Marguerite Dussieux x Jean Dalger, puis Marie Victoire Dalger x Ferdinand Daire, père d’Oscar). Ferdinand est donc cousin germain du père d’Angela Jouanis, cette dernière cousine issue de germain d’Oscar, malgré une différence d’âge (1836 vs 1854), d’où l’appellation d’oncle… (voir sur la généalogie).

Louis Crosson n’est donc que lointainement apparenté à Oscar, et par alliance, mais sans doute les relations étaient-elles suivies, bien que Montbron soit relativement éloigné de Montmoreau pour l’époque, une cinquantaine de km. À noter cependant qu’Edouard Crosson est né à Montboyer, et la famille d’Angela Jouannis est de Montmoreau, comme les Daire. ↩︎ - Deux villes dans lesquelles il avait été nommé précédemment. ↩︎

- Rappelons qu’à cette époque le débat entre cléricaux et anticléricaux est vif. C’est un 1877 que Gambette lance à la Chambre son fameux « Le cléricalisme, voilà l’ennemi », et le début des années 1880 a vu voter les lois Ferry, considérées par ses ennemis comme anticléricales. ↩︎

- Il s’agit d’une petite rue à Angoulême ; mais sur l’acte de mariage, les parents et leur fille sont domiciliés à Montbron. Le père de Marie, Justin, était serrurier, quincailler. Au moment de son décès, ils habitent 22 rue des Colis dans la même ville d’Angoulême. ↩︎