Edgard au front : 1914-1918

Durant toute la grande guerre, Edgard Lamaronnière, sa femme et ses parents ont échangé de très nombreux courriers dont 1036 sont aujourd’hui conservés dans ma famille (plus de 700 pour la seule année 1915). La plupart sont échangés entre Edgard et Marguerite sa femme, mais quelques uns aussi adressés à d’autres, comme son frère Roméo. Beaucoup sont perdues, on peut estimer que c’est probablement le triple de lettres qui ont été effectivement échangées. Il n’était sans doute pas évident de conserver les lettres reçues en étant sur un front en constant mouvement et sous les bombardements, et à l’arrière de garder aussi les courriers du soldat lointain. C’est sans doute un miracle que tous ces documents nous soient parvenus, certes dans des cartons divers et dans un grand désordre, passant d’un grenier à l’autre au gré des nombreux déménagements, indemnes des souris, des insectes et des moisissures !

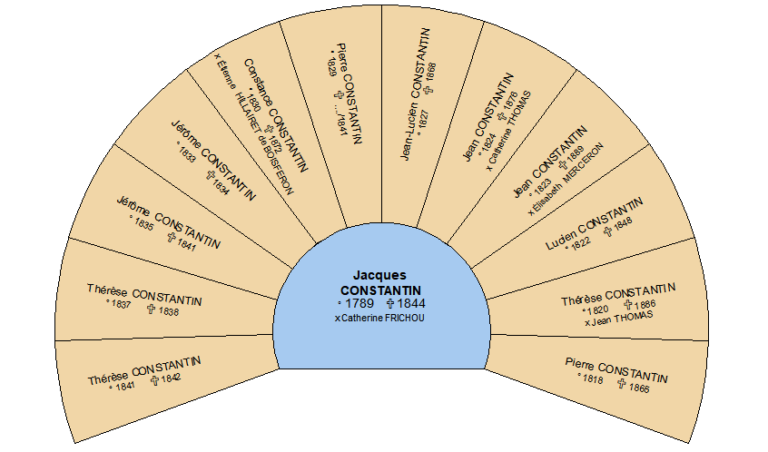

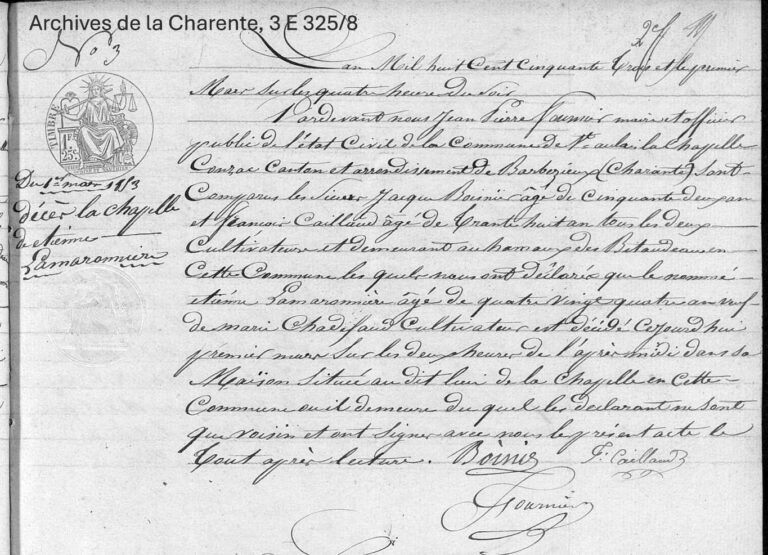

Edgard Lamaronnière est né en 1889 à Barbezieux, il était mon grand-père maternel. Le 1er août 1914 paraît l’ordre de mobilisation générale, et voilà Edgard parti pour rejoindre son casernement, laissant derrière lui une femme, Marguerite, et un bébé d’un peu plus de deux mois.

Plutôt que de retracer le long parcours de ce chasseur monté, détaché au 60 RI, je voudrais ici donner à lire quelques « bonnes feuilles », choisies dans ces multiples lettres : elles donnent à voir, outre le fait qu’il avait manifestement une bonne plume, les horreurs de cette guerre et la capacité d’un jeune homme d’un peu plus de vingt-cinq ans à analyser et prendre du recul par rapport aux évènements et aux hommes.

L’allégorie du moulin à vent

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

Ce courrier daté du 19 octobre 1915 fait suite à un épisode particulièrement difficile et meurtrier, celui de la troisième bataille d’Artois dans le Pas-de-Calais. Comme souvent de tels combats sont suivis de moment de calme, durant lesquels les soldats pouvaient vaquer plus tranquillement, et sans aucun doute se remettre quelque peu si cela était possible.

« Ce tantôt j’ai visité un moulin à vent qui tournait ; il y en a beaucoup par ici. J’errais dans la campagne et le hasard de mes pas que je ne dirigeais point m’a amené auprès de ce vieux moulin de bois dont les grandes ailes tournaient au gré du vent plus ou moins fort. Je me suis arrêté un moment à contempler ces ailes puissantes et je me demandais jusqu’où bondirait celui qui serait saisi dans leur toile lorsqu’elles passent auprès du sol. Ces moulins bâtis sur pilotis sont plus hauts que les nôtres et tournent tout entiers sur un énorme pivot. On y accède par un grand escalier qui s’appuie à la béquille, c’est-à-dire à la grande pièce de bois qui sert à orienter le moulin. Le meunier était en haut devant la porte ouverte, j’ai engagé la conversation avec lui, c’était un vieux blanc d’années et de farine qui m’a obligeamment offert d’y monter. J’ai été émerveillé de voir tant de choses en si peu d’espace. Au sommet, directement commandées par les ailes, se trouvent deux paires de meules qui travaillent ensemble, l’une moulait du blé, l’autre du seigle. Sur le même étage se trouve un appareil pour nettoyer le grain. En bas il y a un blutoir où passe la farine de blé, et différents conduits qui recueillent le son, la farine d’orge, etc. L’hiver on peut même y mettre un poêle et de petites lucarnes rondes doivent donner du paysage environnant une vue très étendue lorsque le temps n’est pas désespérément gris et triste comme celui d’hier.

Ainsi malgré la guerre, malgré les champs de bataille tout proches, les moulins tournent de leur tic-tac tranquille, et le même vent qui, peut-être, vient de passer sur des cadavres sans sépulture, fait tourner ces ailes paisibles et le dernier souffle des mourants vient peut-être avec le souffle de l’air les frapper et aider à broyer le grain qui nourrit les vivants.

D’un côté les chocs sanglants, les luttes furieuses, les fracas monstrueux des canons, toutes les haines des hommes qui vivent en foules rageusement déchaînées.

De l’autre côté, à quelques kilomètres à peine, le symbole de la vie solitaire et laborieuse, car c’est une vie d’ermite que celle d’un meunier dans son moulin. »

L’ultime tentation d’en finir

Le même jour, tard le soir, Edgard reprend la plume pour à nouveau écrire à Marguerite sa femme : il lui fallait manifestement vider sa tête de toutes les images horribles et de l’inanité de cette boucherie. L’extrait est un peu long sans doute, mais le couper davantage serait sans doute trahir cette expression de désarroi extrême, de lutte contre soi-même et de rebond victorieux.

« […] J’ai interrompu ma lettre cette après-midi pour m’en aller errer encore dans la campagne, essayer de me reprendre et de me dominer. Je t’ai dit au début de ma lettre que hier, assis au bord d’une route, je m’étais recueilli. J’avais ouvert mon livre de messe et mes yeux sont tombés sur un passage du psaume 101. « Vous vous lèverez pour secourir Sion parce que le temps est venu d’avoir pitié d’elle le temps de faire grâce est arrivé. » Ce sont bien des paroles d’espoir et pourtant rien n’y a répondu en moi, le silence m’avait un peu endormi, je me croyais apaisé. Je suis rentré. Les permissions reprenaient, un homme partant allait à Barbezieux ; je lui ai remis ma montre qui s’était brisée à l’attaque du 25. Son tic-tac arrêté, cette petite chose presque morte c’est l’image de la pensée de ton Mitou que tu vas recevoir. Par tes soins Mimi elle me reviendra réveillée, vivante à nouveau, il me sera doux de l’entendre.

Ma Mimi, mon cher amour, je suis descendu ces jours passés au plus profond d’un abîme horrible. J’étais perdu dans un tourbillon où ma raison s’égarait, où la pensée submergée m’échappait, j’aurais voulu pleurer, être secoué de sanglots, traduire mon désespoir, le laisser s’user par son excès même. Et, comme un tourment de damné, partout me suivait cette pensée affreuse : nos efforts pour vaincre ont été vains, notre élan s’est brisé et de longs mois je vais rester là captif sous le poids de notre échec dans l’amertume de mes projets indéfiniment ajournés, des effusions et des caresses différées.

Pardonne-moi ma Louvette mais j’ai compris ces jours-là l’âpre volupté d’anéantir cette misérable chair, de faire éclater sous un lingot de plomb cette misérable cervelle où la douleur bouillonnait. A quoi bon vivre pour assister au meurtre d’un pays, pour avoir le cœur pris de nausée devant les basses ambitions de ces lâches qui escomptent sans vergogne les places que laisseront à leurs appétits les braves qui tomberont, de ces tristes sires qui n’ont que l’idée de sauver leur peau pour ajouter sur leur bras à leur grade le galon d’un mort. A quoi bon vivre témoin de ces ignominies, incertain de l’avenir, sans pouvoir goûter les joies du foyer, la douceur d’un cœur de femme pressé contre le sien, le charme d’un bébé qui grandit ? A quoi bon vivre enfin si je dois traîner cette vie loin de toi mon aimée, et pourquoi vivre ?

Voilà mon amour, mon cher trésor, la hantise dans laquelle j’ai vécu ou plutôt traîné les jours passés. Je te le dis mon aimée parce que je veux que tu n’ignores rien de ton Mitou. Je t’avoue mes misérables tourments. Si je viens de sortir victorieux mais brisé de cette lutte intérieure ce n’est pas à ma volonté trop déprimée et trop malade que je le dois. C’est que ma foi de chrétien l’a emporté sur mon indécision à continuer la lutte, et c’est surtout mon aimée que je t’ai sentie près de moi, qu’il m’a semblé que tu passais ton bras autour de mon cou et qu’à la minute la plus atroce de mon désespoir j’ai revu ton âme dans tes yeux et senti passer la douceur de ta caresse.

Alors ma Louvette j’ai compris que tout pouvait crouler de mes espoirs de prochain retour, de mes chimères de patriote, de ma fierté de Français, il pouvait ne plus rien subsister en moi et qu’il me suffirait de ton amour, Mimi, d’un sourire de toi, d’un zézaiement de Bébé pour que refleurisse sur tant de ruines le bonheur de vivre.

Le Mitou qui te reviendra mon aimée ne sera pas sans doute le jeune homme enthousiaste et gai d’avant la guerre, il ne faudra pas lui en vouloir ma Louvette si son rire est éteint pour longtemps et si parfois plus tard ses yeux s’embuent de tristesse, ce ne sera pas qu’il sera moins heureux auprès de toi, bien au contraire ; ce sera seulement de mauvais souvenirs qui remonteront. Un combat intérieur comme je viens d’en livrer un avec moi-même laisse au fond de l’âme sa marque indélébile. On ne peut pas impunément avoir maudit le sort, et les hommes, douté de soi et de Dieu, et je ne m’en consolerais pas si la défaite de ma volonté n’avait été ta victoire à toi, celle de ton amour ma jolie.

Maintenant que voilà écrite cette longue confession où je n’ai pu mettre quand même que le bien faible écho de mon agitation faute de mots pour l’exprimer je me sens moins abattu et j’attends ta réponse ma Louvette chérie. J’attends le doux enveloppement de ton amour. Je ne veux plus penser désormais à rien de ce qui ne sera pas notre réunion. »